「会社を辞めたから、失業保険を申請したい」

「失業手当ってどうやったらもらえるの?」

「自己都合退職と会社都合退職って何が違うの?」

と気になっていませんか。

仕事を辞めたら安定収入が無くなります。その結果、お金についての不安や悩み事が増える人も。

退職から再就職するまでの生活を支えてくれるのが、失業保険です。しかし、申請手続きが面倒で良く分からないと感じている人も少なくありません。

そこでこの記事では、

- 失業保険について

- 受給資格

- 申請する流れ

- 受給までの流れ

などを、「早くお金が必要なのに、申請手続きが複雑で何をすればいいか分からない」という人のために、社労士の西岡が簡単にわかりやすく解説します。

この記事は失業保険の申請方法についての解説になりますので、失業保険の支給額や給付日数を知りたい方は下記リンクで確認ください。

社会保険給付金アシストでは退職した後に

・ゆっくりしたいけどお金がない

・しばらく働きたくない

・給付金が欲しいけど申請方法がわからない

といった方に向けて社会保険給付金申請のサポートをしています。

万が一給付金がもらえなければ全額返金保証があるので、お気軽にお申し付けください

→https://syoubyouteate.com/

失業保険についてサクッと解説

失業保険について、知っている人は多いですよね。実は失業保険は正しい呼び方ではなく、正確には雇用保険の基本手当といいます。雇用保険から支給される基本的な手当、という意味です。ただ、この記事ではわかりやすく失業保険と表現していきます。

失業保険とは、労働者が離職したときに一定期間、雇用保険から受け取れる給付金です。

失業保険を受給するためには条件があります。離職前の2年間に1年以上は雇用保険に加入していることと、就職意思と能力が必要です。条件を満たしていたら、ハローワークで申請できます。

ただし、会社都合で退職した場合など、やむなく退職した場合には加入期間の要件が緩和されます。

失業保険が給付されるのは、基本的に離職後1年間です。受給できる金額は人によって異なるので要注意です。

【チェックシート付き】失業保険の受給資格

失業保険の申請方法を解説する前に、自分が失業保険の支給対象なのかどうかを確認しましょう。

簡単なチェックシートを用意しましたので、まずはこれに当てはまるかをチェックしましょう。

【受給資格チェックシート】

| チェック項目 | |

| ① | 離職(雇用保険の資格喪失)してますか? |

| ② | 仕事をする意思がありますか? |

| ③ | 仕事をできる状態(健康や環境)ですか? |

| ④ | 求職活動をしてますか? |

| ⑤ | (自己都合退職の場合)

退職日以前の2年間に雇用保険に12カ月以上加入してますか? |

| ⑥ | (会社都合退職の場合)

退職日以前の1年間に雇用保険に6カ月以上加入してますか? |

※会社都合退職とは

「倒産・解雇などにより離職した人」や「希望に反して契約更新されなかった人」、「正当な理由で自己都合退職した人」で、それ以外は自己都合退職になります。

失業保険を受給には、

- ①~④の全部

- ⑤または⑥の一方

を満たす必要があります。

①~④を満たした状態を失業状態、つまり仕事をする意思・能力があり求職活動するも仕事に就けない状態と言います。⑤または⑥のどちらか一方を満たす人は、受給資格者です。

失業保険を申請する前の流れをチェック

こちらでは、失業保険を申請する前の流れを3ステップで紹介します。

- 失業保険申請のために必要な書類

- 失業保険を受給できる期間を確認する

- 離職票が会社都合退職になっているかチェック

少しでも早く失業保険を受給するために、とても重要なのでしっかりと確認してください。それぞれ順番に説明します。

1.失業保険申請の必要書類

申請に必要な書類は以下の6点です。

- 雇用保険被保険者離職票

- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票など)

- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書(写真付き)など)

- 写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚

- 印鑑

- 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関があり)

1つでも足りていないと、再提出に。申請前に、全てそろっているか確認しましょう。

離職票が退職日から12日が経過しても手元にない場合は、仮手続きによって失業保険を申請できます。

仮手続きを行うには、離職を証明する書類が必要です。社会保険の資格喪失証明書や退職証明書などを用意しておくと良いでしょう。

失業保険申請から4週間以内に、離職票を提出してください。提出できない場合は、失業保険の給付が保留されてしまいます。

2.失業保険を受給できる期間を確認する

失業保険の受給期間は、原則として離職日(退職日)の翌日から起算して1年です。ただし、給付日数が多くなる場合もあります。

【受給期間】

| 受給資格者の区分 | 受給期間 |

| ①一般の受給者(②③以外) | 1年 |

| ②所定給付日数360日の受給権者(45-64才の就職困難者) | 1年+60日 |

| ③所定給付日数330日の受給権者 (45-59才・雇用保険20年以上加入の会社都合退職者) | 1年+30日 |

たとえば、受給期間1年・所定給付日数120日なら、退職日の翌日から1年間で最大120日分の失業保険が給付されます。

また、定年退職者などの特例では、60歳以上定年退職者は最大1年間は受給のスタート時期を遅らせられます。ただし、受給を遅らせるためには、離職日翌日から2か月以内にハローワークへ延長申請が必要となります。

参考:厚生労働省|「離職されたみなさまへ」のP4「⑩ すぐに働くことができない方は」

受給期間が上記のように、離職日の翌日から起算して1年と決まっているため、所定給付日数分の失業保険を受給するには申請時期に注意が必要です。

たとえば、所定給付日数が270日(約9か月)の人が離職日から7か月目に失業保険申請をした場合です。半年間しか受給できないため(受給期間1年ー過ぎた期間6ヶ月=受給できる期間6ヶ月)、離職から1年を過ぎた約3か月分(給付期間9ヶ月ー受給できる期間6ヶ月=消化できない期間3ヶ月)の失業保険は受けられなくなります。

所定給付日数、受給期間は人によって異なるため、両方を確認してから申請時期を決めましょう。既に再就職先が決まってるなど個々の状況によりますが、受給期間オーバーとならないよう早めの手続きをおすすめします。

3.離職票が会社都合退職になっているかチェック

失業保険早期受給できるかは、離職票が会社都合になっているかどうかで変わります。

ちなみに離職票とは、従業員が会社を離職したことを示す書類です。退職後に会社が手続きを行い、ハローワークが発行してくれます。退職者が離職票を受け取るのは、退職から2週間程度先になります。

退職理由が、会社都合または自己都合退職のどちらになっているか確認してください。理由は、理由によって失業保険の受給開始時期や受給日数が大きく異なるからです。

自己都合退職になると、2ヶ月の給付制限期間が適用されます。そのため、失業保険を受け取れるのが先になります。退職後少しでも早くお金が欲しいですよね。

さらに、給付日数も会社都合より少ないので総支給額も少なくなります。

会社都合で退職をしているのに、会社が自己都合退職にチェックしていることも多いです。間違っていたら、訂正しましょう。

たとえば、退職勧奨を受けて退職したのに自己都合退職にされることも。ハローワークに説明をして会社都合退職扱いにしてもらいましょう。

少しでも疑問があったら、署名や捺印をせずハローワークまたが失業給付金のプロの意見を聞くのがおすすめです。

失業保険の延長申請の流れ

失業保険申請から受給までの流れ

条件を満たせば、失業保険の受給期限を延長できます。

できる人は、

- ケガや病気で就職活動ができない

- 妊娠している

- 3歳未満の子供を育てている

- 60歳以上で定年退職をし、ひとまず休養したい

- 海外勤務の配偶者に同行するため日本で働けない

- 青年海外協力隊による海外派遣・派遣前に研修で働けない

などです。現在の状況が延長できるかどうか不確かな人は、専門家またはハローワークの人に確認すると良いでしょう。

延長すると失業保険の受給を止めた日数分、支給期間を延ばしてもらえます。たとえば病気療養のために50日間失業保険の受給を止めたら、1年と50日後まで失業保険を受け取れます。

受給期限を延長期間できるは最長で3年間です。本来の受給期限は退職後1年間なので、合計して「退職後4年間」まで失業保険を受給できる計算となります。

失業保険申請から受給までの流れ5ステップ

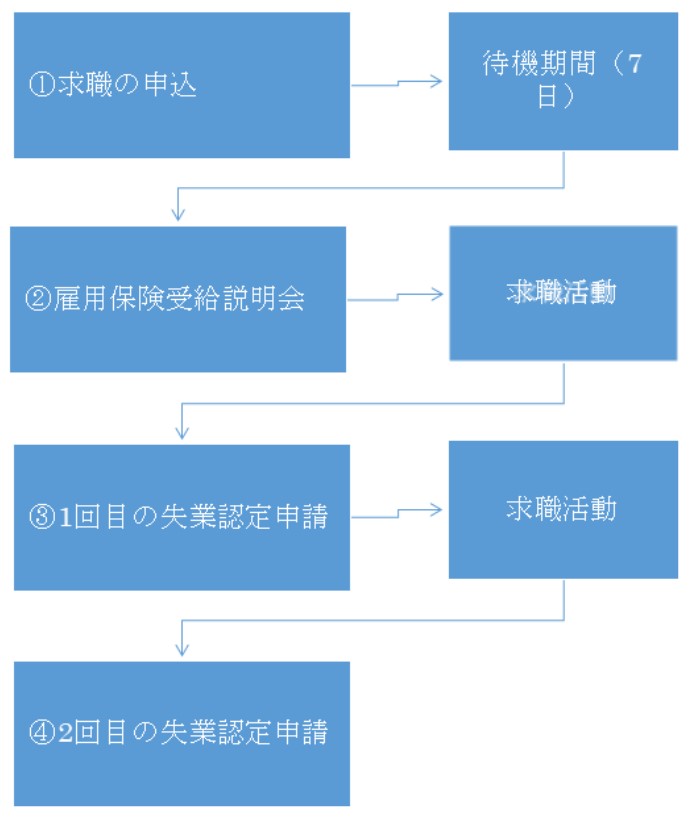

失業保険申請から受給までのステップは大きく5つです。

- 求職の申し込みをする

- 雇用保険受給説明会に参加する

- 求職活動をする

- 1回目の失業認定申請をする

- 2回目以降の失業認定申請

わかりやすく説明するために、例を出して説明します。

【設定】

Aさん:

- 40才

- 男性

- 15年勤務後に会社都合退職

- 基本手当日額(1日当たりの失業保険)1万円

申請から受給までの、さっくりとした流れはこちら、

それぞれ詳しく確認していきましょう。

1.求職の申込をする

Aさんは前の勤務先から離職票を受け取ったら、ほかの必要書類

- 個人番号確認書類

- 本人確認書類

- 写真2枚

- 印鑑

- 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード

を準備して、自分の住民票住所を所管するハローワークに行って最初の手続きを行います。

失業保険の申請先は、住民票の住所を所管するハローワーク(=公共職業安定所)で確認できます。

この手続きを求職の申込と言いますが、失業保険の支給申請ではなくハローワークの支援を受けながら求職活動をスタートする手続きのことです。

ハローワークは提出書類を確認し受給資格の決定を行い、Aさんに対し失業の認定日(約4週間後)を定め、雇用保険受給資格者と失業認定申請書を交付します。

同時に 雇用保険受給説明会の日時と1回目の失業の認定日が通知されるので、1回目の支給に向けたスケジュールが確定します。

2.雇用保険受給説明会に参加する

指定された日時の雇用保険受給説明会に参加しなければなりません。制度内容や求職活動、失業保険の申請について説明があります。

持ち物は、

- 雇用保険受給資格者のしおり(求職の申込日に配布)

- 印鑑

- 筆記用具

などです。ハローワークによっては、求職の申込日ではなく説明会時に雇用保険受給資格者証と失業認定申請書の交付や1回目の失業の認定日の通知が行われます。

3.求職活動

1回目の失業認定申請を行う前日までに、所定の求職活動をする必要があります。求職活動は失業保険の支給要件です。

所定の求職活動とは、ハローワークでの職業相談や紹介、ハローワークを通さない一般的な求人への応募などです。

また、再就職に役立つとハローワークが判断した資格試験の受験も、試験の合否に関わらず求職活動となります。ただし、受験に向けて勉強しているだけでは求職活動とは認められません。

4.1回目の失業認定申請(=支給申請)をする

失業の認定日にハローワークに行って、1回目の失業認定申請(=支給申請)を行います。1回目の支給は、求職の申込日から失業の認定日までの日数より待機期間7日を引いた日数分です。日数は土日を含めて計算します。

Aさんの場合、求職の申込日から失業の認定日までの日数を28日とすると、1回目の受給額は

(28日ー待機期間(7日))×基本手当日額(1万円)=21万円

となります。振込は申請から約1週間後なので最初の手続きから振込まで1か月以上かかることになります。

ちなみに、自己都合退職の場合は会社都合退職と比べて1回目の支給申請日が約2か月遅くなります。

自己都合退職した人の失業保険は、待機期間(7日間)満了した翌日から2か月間は給付制限(されるためです。

5.2回目以降の失業認定申請

2回目以降の失業認定申請は、1回目の申請から28日間隔で指定された認定日にハローワークで行います。

Aさんは40才で雇用保険加入が前勤務先のみ(15年間)だとすると所定給付日数は240日になります。失業認定申請を繰り返して、所定給付日数に達するまで失業保険を受給できます。

Aさんは最大240日分の失業手当を受給できますが、

- 年齢

- 雇用保険加入年数

- 退職理由

で所定給付日数は異なります。

困ったら専門家に相談しよう

この記事では

- 失業保険の受給資格

- 申請のための準備

- 申請から受給までの流れ

について紹介しましや。失業保険の申請手続きは少し面倒です。

1回目の失業保険を受給するために、指定日に3日もハローワークに行く必要があります。また、手順が1つでも欠けると失業保険が受け取れないことも。

申請書の記入について、窓口の人がすべて手取り足取り教えてくれるわけではありません。具体的な求職活動や収入などは、自分でその都度記録し申請書に記入しなければならないからです。

手続きが遅れると折角の失業保険が受けられなかった、減ってしまったという事態も生じかねません。

こんな時に役に立つのが、手続きをサポートしてくれる社会保険給付金サービスです。面倒な手続きはムリ、失業保険をもらい損ねるリスクは避けたい、という方におすすめです。

⇒社会保険給付金サービスは、こちらからお問い合わせください