社会に出てから、

「空気が読めないと言われる」「集団行動が苦手」「相手の気持ちがよくわからない」――

そんなことで悩んだ経験はありませんか?

学生時代はなんとなくやり過ごせた違和感が、大人になると強く意識されることがあります。

職場でのコミュニケーションに苦しんだり、上司との意思疎通がうまくいかなかったりすると、「これは自分の性格のせい?それとも…」と考えることもあるでしょう。

こうした特性を持つ人の中には、発達障害の一種である「アスペルガー症候群(現在はASD=自閉スペクトラム症と呼ばれます)」に該当するケースがあります。

本記事では、「自分はアスペルガーかもしれない」と感じた方が、これからどう向き合えばいいか、その後の選択肢も含めて丁寧に解説します。

目次

退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。

条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。

社会保険給付金アシストでは、

長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。

あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。

-

経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート

-

失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内

- その他の給付金やお得な制度もご案内

まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。

相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。

↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

アスペルガー症候群(ASD)とは?

アスペルガー症候群とは、自閉スペクトラム症(ASD)の中でも、知的な遅れや言語の発達の遅れがなく、コミュニケーションや対人関係の面で特性が現れるタイプです。

現在の診断基準では「アスペルガー」という名前は使われませんが、一般にはまだよく知られている表現として用いられています。

主な特徴

- 空気を読むのが苦手

- 比喩や冗談を理解しづらい

- 興味関心が偏っている

- 感覚過敏(音・光・触感など)

- 相手の立場や気持ちを想像するのが難しい

こうした特徴は、「コミュニケーションがうまくいかない」「こだわりが強い」と見られる原因になります。

ただし、ASDの特性は人それぞれで、重なり合いや程度の違いがあり、「アスペルガーだから〇〇」と一概に言えるものではありません。

セルフチェックしてみよう

以下のような傾向がある方は、一度専門医への相談を検討してみてもよいかもしれません。

- 冗談が通じないと言われる

- 他人の気持ちを考えないと思われる

- 集団行動が苦痛に感じる

- 指示が曖昧だと混乱する

- 音や匂い、触覚に敏感すぎる

- 予定外の出来事に強いストレスを感じる

こうした傾向に心当たりがある場合でも、自己判断で「自分はアスペルガーだ」と決めつけることは危険です。

専門医による診断を受けることで、客観的に自分の状態を知ることができます。

受診の流れと診断まで

アスペルガー症候群の特性に悩んでいる方や、「もしかして自分もそうかも?」と感じている方は、まずは医療機関での診断を受けることが第一歩です。

以下に、一般的な受診から診断までの流れを解説します。

1. 精神科・心療内科への受診

アスペルガーかどうかを診断できるのは、主に精神科や心療内科、もしくは発達障害専門の外来です。

一般的な内科では診断は難しく、専門知識を持つ医師のいる病院・クリニックを探す必要があります。

最近では、発達障害に詳しい医師が常駐するクリニックや、オンライン診療に対応したサービスも増えており、「病院に行くのが怖い」「外出がつらい」という方でも、自宅から相談できる環境が整ってきています。

特に、働くのが難しくなってきたと感じたタイミングや、人間関係・音・環境へのストレスで日常生活が苦しくなってきたときは、なるべく早めに受診を検討しましょう。

2. 面談と各種チェック

初診では、医師との問診(面談)が中心になります。

これまでの発達歴(幼少期から今まで)や、現在の日常生活・仕事・人間関係においてどのような困難を感じているかについて、具体的に質問されます。

加えて、必要に応じて以下のような心理検査が行われる場合もあります。

- WAIS(ウェイス):知的機能のバランスを測る検査

- AQ(自閉症スペクトラム指数):ASD傾向を数値化する質問票

- ロールシャッハ・P-Fスタディなど:心理傾向を探る補助検査

検査は数時間かかることもありますが、自分の特性を客観的に把握するうえで重要な手がかりとなります。

3. 診断結果と今後の対応

診断結果は、検査や面談を総合的に判断したうえで、医師から伝えられます。

「アスペルガー症候群(自閉スペクトラム症の一部)」と診断されたからといって、すぐに何かを強制されることはありません。

それは“ラベル”ではなく、自分を理解し、対応策を考えるためのヒントです。

診断を受けたことで、次のようなメリットが生まれます。

- 職場への合理的配慮の相談がしやすくなる

- 就労支援や障害者雇用の対象となる可能性がある

- 必要に応じて手帳や医師の意見書が発行できる

- 自分の特性に合った働き方・生活設計がしやすくなる

診断はゴールではなく、「自分らしく生きる」ためのスタートライン。

無理せず、自分に合った選択を少しずつ探っていくことが大切です。

診断を受けたあとの選択肢

「診断された=終わり」ではなく、「診断された=始まり」です。

ここからは、自分の特性に合わせて、生活や働き方を少しずつ見直していくことができます。

① 職場に相談し、配慮を受ける

発達障害は合理的配慮の対象とされています。勤務先の人事部や上司に相談することで、

- 作業内容の調整

- 勤務時間の工夫

- コミュニケーション方法の変更

など、具体的な対応を受けられることもあります。

② 環境を変える(転職・在宅勤務など)

現在の職場での適応が難しいと感じた場合は、働く環境を見直すことも選択肢です。

- 在宅勤務やリモートワーク

- 単独作業中心の仕事

- フリーランス

など、自分に合ったスタイルを探してみるとよいでしょう。

③ 精神障害者保健福祉手帳の取得

診断の結果、日常生活に支障があると判断されれば、精神障害者保健福祉手帳の申請も検討できます。

この手帳があると、

- 障害者雇用枠での就職

- 各種割引や支援制度の対象

になることがあります。

就労や生活を支える制度もある

アスペルガー(ASD)と診断され、医師から「働くのが困難」と判断された場合、以下の社会保険制度が活用できる可能性があります。

いずれも“会社を辞めたら終わり”ではなく、しっかりと申請すれば生活を支える手段になります。

傷病手当金(会社員だった方向け)

対象:健康保険に加入していた会社員

条件:

- 病気やけがで働けない状態(医師の診断が必要)

- 3日間連続で休んだ後、4日目以降も就労不能

支給額:給与の約2/3(日給換算)

支給期間:最長1年6ヶ月

失業手当(雇用保険に入っていた方)

対象:退職前に雇用保険に加入していた方

条件:

- 過去2年で、月11日以上勤務した月が12ヶ月以上

- ハローワークに求職登録し、就職意思があること

支給額:前職の賃金の50〜80%

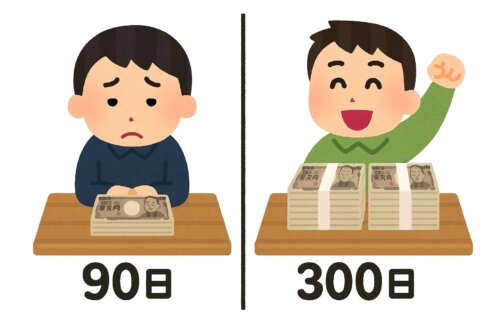

支給期間:

- 自己都合退職:1ヶ月の待機後、原則90日~150日(年齢と勤続年数で変動)

- 会社都合退職:すぐに支給開始、最大330日

「就職困難者」認定について

精神的な不調が理由で離職した場合、医師の意見書があることで「就職困難者」として認定されることもあります。

この認定を受けると、失業手当の給付期間が最大360日まで延長される可能性があります。

ただし、ADHDやASD(アスペルガー)の診断のみでは認定されにくく、うつ病や適応障害などを併発していることが条件となるケースが多いです。

自分に合った働き方を模索する

診断を受けたあと、自分の特性に合った働き方を見つけることがとても重要になります。

- 指示が明確な業務

- 一人で完結する作業

- 感覚過敏に配慮された環境

など、自分にとってストレスの少ない条件を探してみましょう。

在宅ワークやフリーランスも一つの手段です。

自分のペースで働くスタイルなら、社会との接点を持ちながら無理なく続けられます。

「特性」を「個性」として活かす視点も

アスペルガー的な特性は、決して「欠陥」ではなく、状況によっては強みにもなります。

- 興味のあることへの集中力

- ルールや手順を正確に守る力

- データ処理や分析への適性

など、適材適所で力を発揮できる場面もあります。

大切なのは、自分が無理なく生きられる環境を見つけ、その中で自分の力を活かすことです。

まとめ|気づいたときがスタートライン

「自分はアスペルガーかもしれない」と思ったときこそ、人生を見直すチャンスかもしれません。

- 自己判断で悩まず、まずは医師に相談を

- 診断は「生き方を選べるようになる」ための第一歩

- 配慮・支援・制度もあるから焦らなくて大丈夫

そして、もし制度の申請や医師の受診が不安であれば、私たちのようなサポートサービスの活用も選択肢の一つです。

「社会保険給付金アシスト」では、協力的なオンライン診療クリニックの紹介や、制度利用までの相談サポートを行っています。

困ったときは、ぜひお気軽にご相談ください。