「会社を辞めたけど、もうしばらく働きたくない……」

「だけど、お金がないと生活していけない。何か使える制度ってあるのかな?」

そんなふうに感じている方は、決して少なくありません。

実は、働かずに一定期間お金を受け取れる公的制度が、ちゃんと用意されているんです。

しかも、うまく活用すれば、

最長で28ヶ月〜30ヶ月の間、生活費の支援を受けながら心と体をじっくり休ませることも可能です。

本記事では、「退職後しばらく働きたくない」というあなたに向けて、

今すぐ知っておくべき支援制度を3つ厳選してわかりやすく解説します。

目次

退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。

条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。

社会保険給付金アシストでは、

長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。

あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。

-

経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート

-

失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内

- その他の給付金やお得な制度もご案内

まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。

相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。

↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

1. 傷病手当金|心と体を休ませながら、最大18ヶ月もらえる制度

まず検討したいのは、「傷病手当金」です。

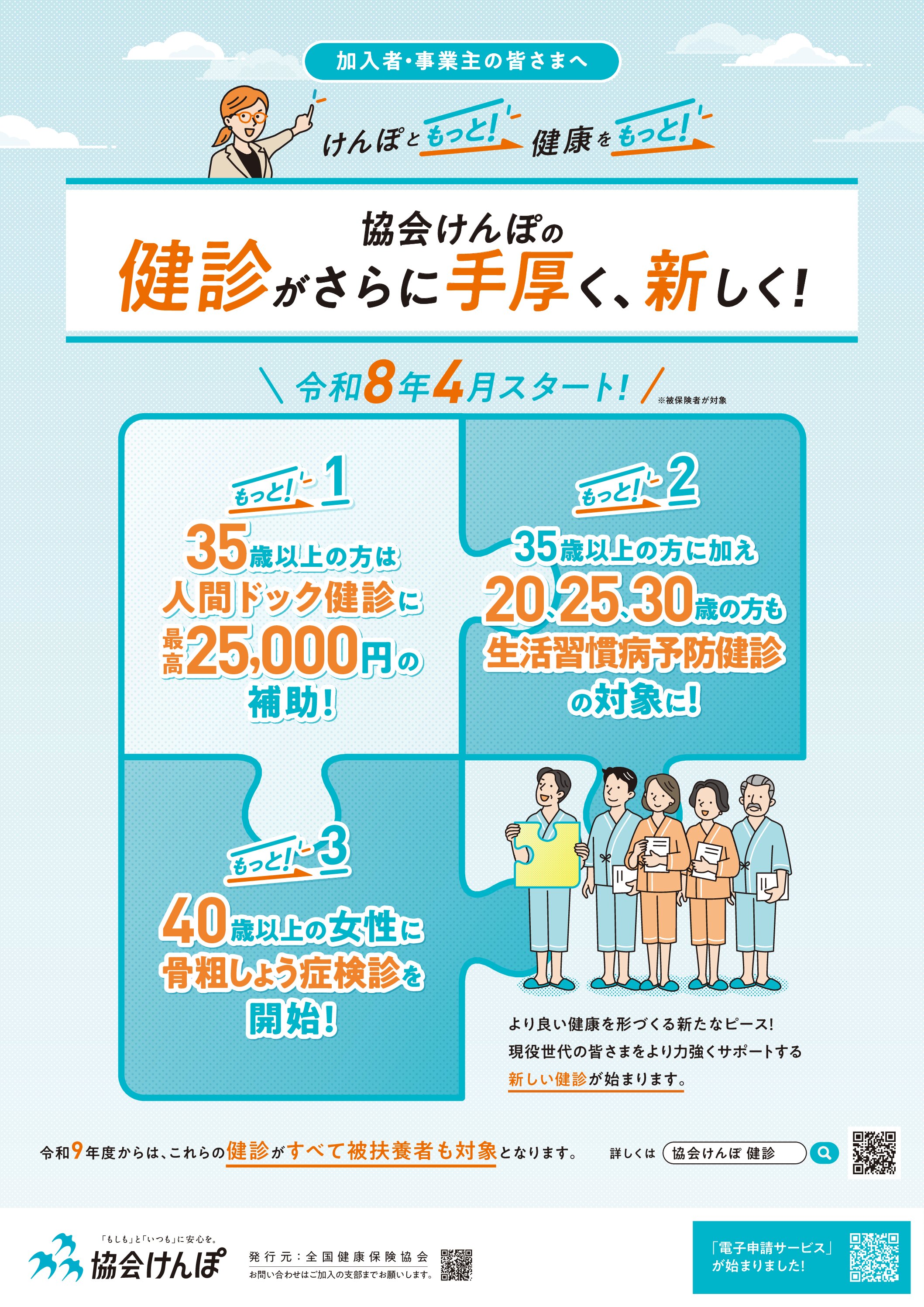

傷病手当金とは、会社員や派遣社員などが加入している健康保険(協会けんぽや組合健保)から支給される給付金制度です。

病気や怪我で働けないときに、会社からの給与が出ない(または減額される)場合に、生活を支える目的で支給されるお金です。

具体的には、次のようなケースで受給の対象になります。

- 病気や怪我で医師から「就労不能」と判断された

- 休職中で会社からの給与が出ていない

- 退職前から体調を崩していて、そのまま退職した

- 働くのが難しい状態が続いており、当面復職や再就職ができない

このような場合、月収の約3分の2相当の金額が、最長で1年6ヶ月(18ヶ月)支給される可能性があります。

退職後でももらえる?

実は、条件を満たせば退職後でも傷病手当金を受け取り続けることが可能です。

ポイントは以下の4つ

- 退職前に「労務不能(働けない状態)」として医師の診断を受けていること

- 連続して3日間の待期期間が完成していること

- 退職日までに継続して健康保険に1年以上加入していたこと

- 退職日当日は出勤せず、休んでいること(退職日時点で労務不能であること)

上記の点を満たしていれば、退職後も「働けない状態」が続く限り、最長で1年6ヶ月(18ヶ月)の間給付を受けられるチャンスがあります。

月にいくらもらえるの?

傷病手当金の支給額は、過去の給与をもとに計算されるため人によって異なりますが、

ざっくりと「月収の約3分の2」が目安です。

たとえば、月給30万円だった方なら、約20万円が支給されるイメージです。

支給までにかかる期間は、

健康保険組合への書類提出後、およそ2〜4週間で振り込まれるのが一般的です。

2.傷病手当金が終わったら?次に検討すべきは「失業手当」

しばらく働けない状態でも、時間が経てば「そろそろ働こうかな」と思えるタイミングがやってくるかもしれません。

そんなときに活用したいのが、雇用保険から支給される「失業手当(基本手当)」です。

失業手当(基本手当)とは、雇用保険に加入していた人が会社を辞めたあと、

再就職までの生活を支援するために支給される国の給付金制度です。

「次の仕事が決まるまでのつなぎ」として活用できる制度で、

条件を満たせば、退職後も月収の約50%~60%ほどの金額を、90日〜150日程度受給することができます。

傷病手当金の受給後にスムーズに切り替えれば、収入が途切れることなく生活をつなぐことも可能です。

どんな人が対象になるの?

失業手当を受け取るためには、以下の条件を満たしている必要があります。

- 直近2年間で雇用保険に12ヶ月以上加入していたこと

- 退職後、ハローワークに求職登録をしていること

- 就職する意思と能力があり、積極的に活動していること

注意点としては、

たとえ「しばらく働きたくない」と思っていても、失業手当を受け取るには求職活動の意思と実績の報告が必要です。

活動しないままでは、支給対象にはなりませんので注意しましょう。

月にいくらもらえるの?

失業手当の支給額は、退職前の給与と年齢によって決まり、

おおよそ月収の約50%~60%ほどの金額を受け取ることができます。

たとえば、月給30万円だった方なら、約18万円が支給されるイメージです。

失業手当はいつからもらえる?

失業手当は、ハローワークでの手続きをすればすぐにもらえるというものではありません。

実際に振り込まれるまでには、一定の待機期間と手続きの流れがあり、次のようなスケジュールになります。

- ハローワークで求職申込み

- 7日間の待機期間

- その後、原則として1ヶ月の給付制限期間

- 給付制限が明けた後、失業認定を受けて支給開始

つまり、初回の振込までに約2か月ほどかかることになります。

「就職困難者」として認定されると?

体調不良や精神疾患などによって退職し、通常よりも再就職が難しいと判断された場合、ハローワークで「就職困難者」として認定されることもあります。

この認定を受けると、1ヶ月の給付制限がかからず、

さらに失業手当の給付日数が90〜150日 → 最大300日~360日まで延長されます。

弊社では、「就職困難者」の認定を受けられるように、退職理由の整理、申請書類の作成、医師の診断書取得支援など、専門的なサポートを提供しています。

3.最後に紹介するのは「住宅確保給付金」|家賃の支援が受けられる制度

失業手当や傷病手当金とは別に、生活を支える制度として知っておきたいのが、「住宅確保給付金」です。

この制度は、家賃の支払いが難しい人に対して、一定期間、家賃相当額を自治体が支援するものです。

「住宅確保給付金」は、厚生労働省の生活困窮者自立支援制度のひとつで、

離職や休業などにより経済的に困窮した人が、住まいを失わないよう支援するための制度です。

家賃相当額が原則3ヶ月(最大9ヶ月まで延長可)にわたり、自治体から家主(大家さん)へ直接支払われます。

どんな人が対象なの?

以下のような条件を満たす方が対象となります。

- 離職・廃業後2年以内、または休業などで収入が減少している

- 一定の収入・資産基準を満たしている(自治体によって異なります)

- ハローワークに求職登録し、就職活動を行っている

つまり、失業中で経済的に困っているが、「今後働く意思のある人」が対象です。

支給期間と金額の目安は?

支給期間は原則3ヶ月間ですが、条件を満たせば最長9ヶ月間まで延長可能です。

支給金額は地域ごとの家賃上限に応じて設定されており、

例)東京都23区:単身世帯で上限53,700円、2人世帯で64,000円など(自治体によって異なります)

具体的な給付限度額については、お住いの地域の役所へ問い合わせてみてください。

傷病手当金との併用はできる?

注意点として、住宅確保給付金は、傷病手当金を受給している期間と基本的に併用できません。

これは、住宅確保給付金が「就職活動を行う人」を対象にしている一方で、

傷病手当金は「働けない人=求職活動ができない人」を対象としているため、両立は制度上矛盾するからです。

したがって、傷病手当金の受給が終了したあとに、就職活動ができる状態になったタイミングで失業手当に切り替え、その後住宅確保給付金を申請するのが現実的な流れです。

弊社では、傷病手当金や失業手当とあわせて、住宅確保給付金の使い方や申請タイミングについてのご相談も承っています。

状況に応じて、どの制度を優先して使うべきかの判断もサポートいたします。

よくある質問(FAQ)

Q. 傷病手当金は退職してからでも申請できますか?

A. はい、条件を満たしていれば退職後でも受給可能です。

退職前に「働けない状態(労務不能)」の診断を受けていることが重要です。

Q. 傷病手当金と失業手当は同時にもらえますか?

A. いいえ、同時にはもらえません。

両制度は併用不可ですが、体調回復後に「失業手当」へ切り替えることで、収入を継続できます。

Q. 傷病手当金の受給期間中にアルバイトはできますか?

A. 原則NGです。

就労可能とみなされ、支給が停止・返還になる可能性があります。

Q. 求職活動をしなくても失業手当はもらえますか?

A. 原則、就職の意思と求職活動が必要です。

まったく活動しないと支給対象外になるため注意しましょう。

Q. 住宅確保給付金は誰でももらえますか?

A. いいえ、収入や資産、就職活動状況など一定の条件があります。

また、ハローワークでの求職登録も必須です。

Q. 配偶者や親と同居していても住宅確保給付金はもらえますか?

A. 世帯収入や資産が一定基準以下であれば対象になる可能性があります。

「同居=不支給」ではないため、自治体に個別相談を。

まとめ

退職後、「しばらく働きたくない」「でも生活が不安」という気持ちは、決して甘えではありません。

日本には、そんなあなたのために用意された公的制度がしっかり存在しています。

- 働けないときは「傷病手当金」

- 再就職までの生活を支える「失業手当」

- 家賃の負担を軽くできる「住宅確保給付金」

これらの制度を正しく使えば、焦らず心と体を回復させる時間を確保することができます。

ただし、制度にはそれぞれ細かい条件やタイミングの落とし穴もあるため、自己判断だけで進めると「もらえるはずだったのに不支給に…」というケースも少なくありません。

弊社では、傷病手当金を退職後も受け取るための支援や、失業手当を早く・多くもらうためのサポート、さらに制度の切り替えや併用のタイミングについても分かりやすくご案内しています。

「自分が対象か分からない」「何から始めればいいのか不安」という方は、ぜひLINEからお気軽にご相談ください。

あなたに合った最適な制度の活用方法をご提案いたします。