適応障害で休職をすると、多くの人がまず心配するのが「給料はどうなるの?」「生活費は大丈夫?」という点です。

実際、休職中は勤務していないため、会社からの給料がそのまま支給されるとは限りません。

しかし、健康保険の制度である傷病手当金を正しく活用すれば、休職中でも一定の収入を確保することができます。

この記事では、適応障害による休職期間の「給料の扱い」「休職期間の目安」「もらえるお金の制度」「お金の不安を減らす方法」までをわかりやすく解説します。

目次

退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。

条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。

社会保険給付金アシストでは、

長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。

あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。

-

経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート

-

失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内

- その他の給付金やお得な制度もご案内

まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。

相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。

↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

適応障害で休職しても給料はもらえる?

結論から言えば、休職中に給料が支払われるかどうかは、会社の就業規則によって異なります。

多くの企業では、休職の初期に「有給休暇」や「病気休暇(病休)」を利用できるため、その期間中は通常どおり給与が支給されます。

しかし、有給を使い切ったあとや病気休暇の期間を過ぎたあとは、基本的に“無給”となるケースが大半です。

給与の支給パターン例

| 区分 | 内容 |

|---|---|

| 有給休暇期間 | 通常どおり給与が支給される |

| 病気休暇期間(公務員・大企業など) | 一定期間、給与の全額または一部が支給される |

| 無給休職期間 | 給与は支払われないが、健康保険から「傷病手当金」を受給できる |

特に中小企業では「休職=無給」となるケースが多く、傷病手当金が休職中の主な収入源になります。

この制度を知らずに「収入が途絶える」と焦って退職してしまう人も少なくありませんが、社会保険に加入していれば、条件を満たすことで給料の約3分の2を最大1年半受け取ることが可能です。

適応障害の休職期間はどれくらい?

適応障害での休職期間は、症状の重さや職場環境、治療方針によって異なります。

一般的な目安としては、3〜6ヶ月程度が多いですが、早い人では1〜2ヶ月で復職するケースもあります。

ただし、ここで無理をして早く復帰すると、再発のリスクが高くなります。

一時的に気分が回復しても、ストレスの原因となった環境に戻ると、再び症状が悪化する可能性があるため、「焦らず休む」ことが最も重要です。

休職期間の延長が認められるケース

| 状況 | 内容 |

|---|---|

| 医師の診断で「引き続き療養が必要」と判断された場合 | 会社は延長を認めることが多い |

| 会社の就業規則で休職延長制度がある場合 | 最長で1年〜1年6ヶ月程度が一般的 |

| 回復が見られず復帰が難しい場合 | 傷病手当金の支給期間(最長1年6ヶ月)と合わせて療養可能 |

適応障害は「環境要因によって心身のバランスが崩れる病気」です。

そのため、同じ職場・同じ人間関係に戻ると再発しやすい特徴があります。

復職を決める際は、主治医の判断を最優先にし、必要であれば産業医や人事担当と相談して「段階的な復職(リワーク)」を検討しましょう。

給料が出ないときに頼れる「傷病手当金」

休職中に会社から給料が支払われない場合、もっとも大切な収入の支えとなるのが「傷病手当金」です。

これは、健康保険に加入している人が病気やケガで働けなくなったときに支給される制度で、給与の約3分の2が最長1年6ヶ月間支給されます。

傷病手当金の基本概要

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象 | 業務外の病気やケガで働けなくなったとき |

| 支給額 | 給与の約3分の2(標準報酬月額を基準に算出) |

| 支給期間 | 最長1年6ヶ月 |

| 条件 | ① 医師が「労務不能」と診断している ② 連続3日間の待期期間がある ③ 給与の支払いがない(または減額されている) |

退職後でももらえる場合がある

会社に在籍中はもちろん、退職後でも一定の条件を満たせば受給可能です。

具体的には、退職前に3日間の待期期間を満たし、退職日までに「労務不能」と診断されていれば、退職後も継続して支給を受けられます。

ポイント

傷病手当金は「自動でもらえるお金」ではありません。

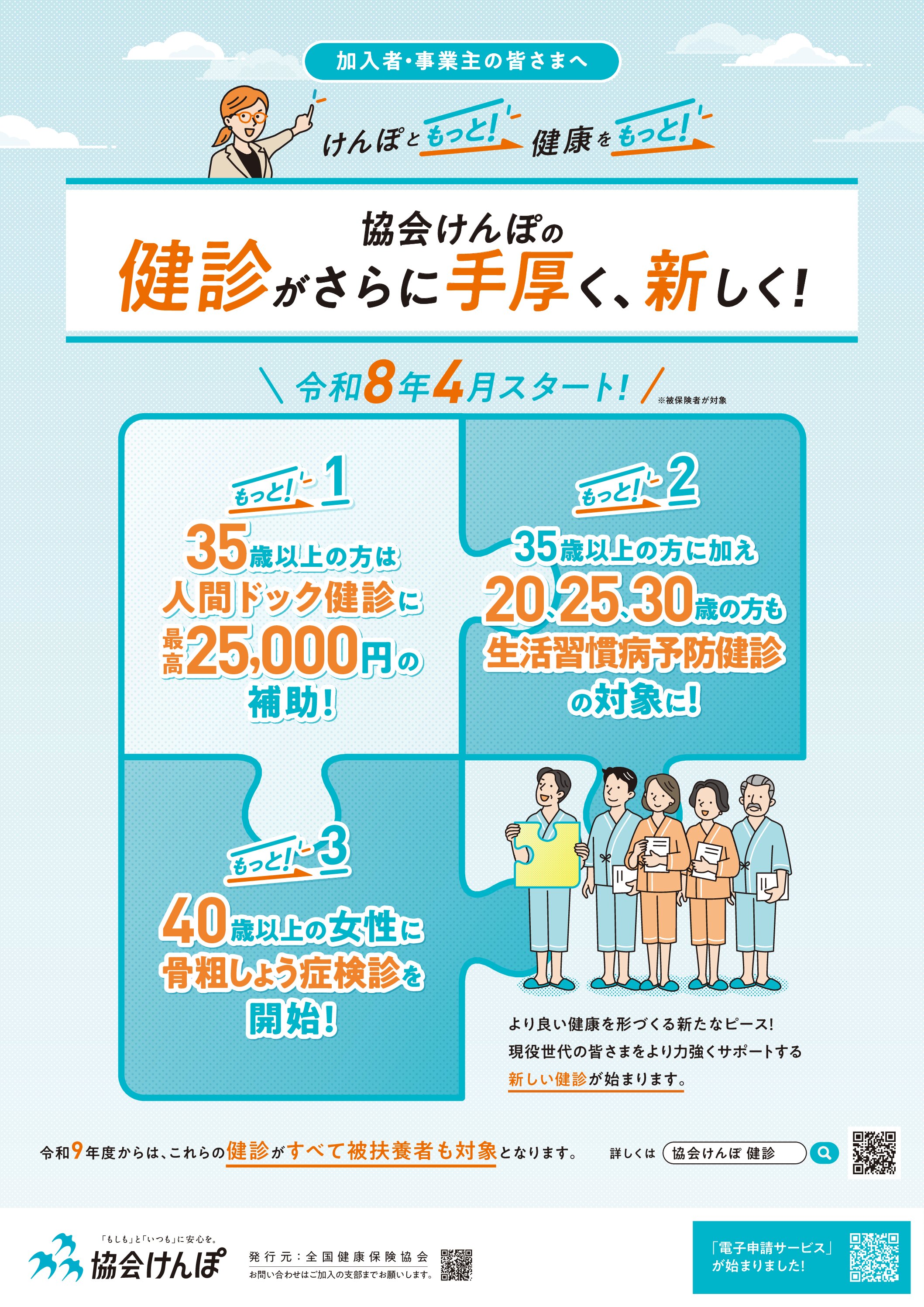

会社を通じて健康保険組合や協会けんぽに申請が必要なので、診断書・出勤簿・給与明細など必要書類を早めにそろえておきましょう。

休職後に復職できない場合は退職も検討

休職期間が終わっても症状が改善せず、仕事に戻ることが難しい場合は、退職という選択肢を考えることも大切です。

無理に復職して再発するよりも、いったん環境をリセットして立て直したほうが、結果的に回復が早まるケースもあります。

そして、退職後は雇用保険(失業保険)を活用することで、収入を確保しながら療養や再就職の準備を進めることができます。

適応障害で退職した場合の扱い

適応障害など、健康上の理由で退職した場合は、ハローワークで「特定理由離職者」として認定されることがあります。

この制度を利用すれば、通常よりも早く失業手当を受け取ることが可能です。

- 通常:給付制限1ヶ月

- 特定理由離職者:給付制限なし

詳しくは、以下の記事でも解説しています。

条件を満たせばさらに多く受け取れる可能性も

症状の経過や医師の診断によっては、「就職困難者」として長期間の給付を受けられる場合もあります。

- 通常:90~150日

- 就職困難者:300日(45歳以上の場合は360日)

詳しくは、以下の記事を参照してください。

傷病手当金との同時受給はできない

注意点として、傷病手当金と失業手当は同時には受け取れません。

もし休職中に傷病手当金を受給していた場合は、受給が終わってから失業手当を申請する流れになります。

切り替えタイミングは、以下の記事で具体的に説明しています。

ポイント

「休職→退職→失業手当」という流れは、無収入期間を作らないための現実的な選択肢です。

ただし、申請には医師の診断書や離職理由の証明などが必要なため、早めの準備が重要です。

お金の不安を減らすためにやるべき3つのこと

適応障害で休職している間、経済的な不安は症状を悪化させる大きな要因になります。

安心して療養を続けるためには、「収入の仕組み」と「申請の流れ」を早めに整えることが大切です。

ここでは、お金の不安を減らすために必ず押さえておきたい3つの行動を紹介します。

① 主治医に「申請書の記入」を依頼する

休職や給付金申請の前提となるのは、医師に書いてもらう申請書(傷病手当金の様式)です。

これは診断書とは異なり、医師が「労務不能の状態である」と判断した内容を記入する欄が設けられています。

- 診断書ではなく、健康保険の傷病手当金申請書(医師記入欄)を依頼する

- 「どの期間、どの程度働けないか」を正確に伝える

- コピーを手元に保管しておくと後の申請確認がスムーズ

医師に正しく伝えるコツは、以下の記事で解説しています。

② 会社・健康保険組合・ハローワークに早めに相談する

次に行うべきは、各窓口への早めの相談です。

なぜなら、給与・給付金・退職後の手続きは、それぞれ担当機関が異なるからです。

| 内容 | 相談先 |

|---|---|

| 休職や復職、給与の支給有無 | 会社・人事部 |

| 傷病手当金 | 健康保険組合または協会けんぽ |

| 失業手当 | ハローワーク |

これらを並行して動かすことで、「どの制度をいつ使うべきか」が明確になります。

特に、傷病手当金と失業手当は併用できないため、順番を誤らないようにしましょう。

③ 給付金サポートを活用して漏れを防ぐ

「自分がどの制度を使えるかわからない」「申請書類を書くのが不安」という人は、

専門サポートを利用するのも効果的です。

たとえば、社会保険給付金アシスト では、制度選定から申請書類の作成サポートまで一貫して行っており、

複雑な手続きの手間と不安を大幅に減らせます。

給付金の申請は小さな記載ミスで不支給になることもあるため、専門家の支援を受けることで、確実性が高まります。

まとめ|焦らず整えて、回復と生活を両立しよう

適応障害での休職は、誰にでも起こり得ることです。

大切なのは「無理に働く」ことではなく、心と体を整える時間をつくること。

給料が出ない期間でも、傷病手当金を活用すれば生活を維持できます。

さらに、回復が進まず退職を選んだ場合でも、特定理由離職者として失業手当を早期に受給できる制度があります。

経済的な不安を減らすためには、

- 主治医への申請書依頼

- 各窓口への相談

- 専門サポートの活用

この3ステップを早めに行うことがポイントです。

自分での申請に不安がある場合は、

社会保険給付金アシスト が制度選定から申請書類作成まで一括でサポートします。

焦らず、自分のペースで。

「休むこと」は甘えではなく、再スタートへの準備です。

正しい制度を使って、安心できる生活と回復を両立させましょう。