「もう限界。でも休職しても復帰できる気がしない」——

そんな悩みを抱える人は多くいます。

適応障害は「気合で乗り切る」ものではなく、環境を変えない限り回復が難しい病気です。

そのため、「休職より退職」という選択は決して間違いではありません。

ただし、退職のタイミングと手続きの順番を誤ると、傷病手当金がもらえなくなるリスクがあります。

この記事では、休職せずに退職したい人が損をしないために知っておくべき手順と注意点をわかりやすく解説します。

目次

退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。

条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。

社会保険給付金アシストでは、

長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。

あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。

-

経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート

-

失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内

- その他の給付金やお得な制度もご案内

まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。

相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。

↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

休職せずに退職しても大丈夫。ただし「退職前の準備」がすべて

「適応障害で休職せずに退職するなんて大丈夫かな…」と不安に思う方も多いですが、結論から言えば休職せずに退職しても問題ありません。

ただし、退職のタイミングと手続きを間違えると、あとから受け取れるはずの傷病手当金が支給されなくなる可能性があります。

傷病手当金を退職後も受け取るためには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。

- 退職前に医師の初診を受けていること

- 退職前に3日間の待期期間(連続した欠勤)を満了していること

- 退職日当日は出勤せず、欠勤(労務不能)扱いであること

この3つをクリアしていれば、退職後に健康保険の資格を失っても「継続給付」として傷病手当金を受け取ることができます。

逆に、初診を受ける前に退職してしまったり、退職日に出勤してしまうと、退職後に申請しても支給対象外になってしまいます。

つまり、「辞める決断」よりも大切なのは、退職前に受診と休養の準備をしておくこと。

この準備をしておくだけで、退職後の生活の安心感がまったく違ってきます。

退職後にもらえるお金と利用できる制度

「休職せずに退職したら、もうお金はもらえないのでは?」と思うかもしれませんが、実は退職後にも利用できる制度はいくつもあります。

ポイントは、傷病手当金 → 失業保険 → 生活支援制度という流れで、順番に活用していくことです。

1. 傷病手当金

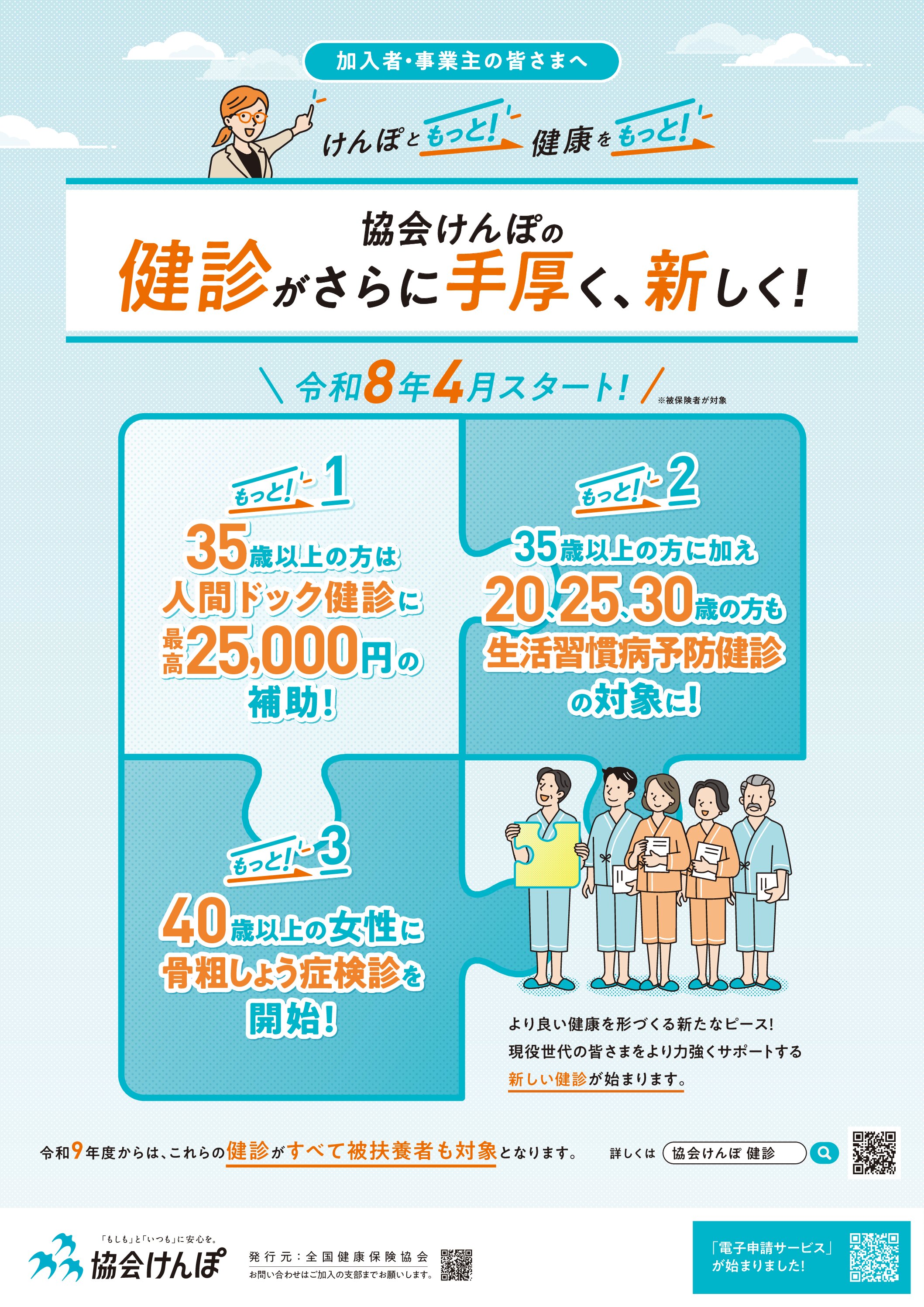

適応障害などで働けない状態が続く場合、条件を満たせば退職後でも給与の約3分の2が最長1年半支給されます。

休職していなくても、以下の3つをクリアしていれば対象になります。

- 退職前に初診を受けている

- 退職前に3日間の待期期間を満了している

- 退職日当日は出勤せず、欠勤扱いになっている

この流れを守れば、退職後も「継続給付」として申請可能です。

まずは医師に相談し、退職前に受診と休養を済ませておくことが大切です。

2. 失業保険(雇用保険)

傷病手当金の支給が終わり、働ける状態になったら失業保険(基本手当)の申請を行います。

雇用保険に1年以上加入していれば、離職票をもとにハローワークで手続き可能です。

特に、健康上の理由で退職した場合は、ハローワークで「特定理由離職者」として認定されることがあります。

この制度を利用すれば、通常の自己都合退職よりも早く失業手当を受け取ることが可能です。

また、適応障害などで「就職困難者」に認定された場合、給付日数が最大300日(45歳以上の場合は360日)まで延長されるケースもあります。

「すぐ働けない」「少し時間をおきたい」という人でも、制度を正しく使えば生活を安定させながら次のステップを考えることができます。

3.国民年金・住民税の減免申請

退職後は収入が減るため、国民年金・住民税の減免を申請しておくと負担を抑えられます。

- 国民年金の免除・猶予制度

所得に応じて全額または一部免除が可能。

免除期間も将来の年金額に反映されます。 - 住民税の減免・猶予制度

収入減少を理由に、納付を一時的に止めてもらえるケースがあります。

自治体の税務課で手続き可能です。

これらは傷病手当金の受給中でも併用できるため、退職後なるべく早めに申請しておきましょう。

4.住居確保給付金・国保減免の申請

傷病手当金の受給中は対象外ですが、失業保険を申請したあとに利用できる支援制度があります。

- 住居確保給付金

家賃を自治体が直接肩代わりしてくれる制度。

支給期間は最長9か月。 - 国民健康保険の減免

失業理由がある場合、保険料の軽減措置を受けられます。

自治体によっては過去分を遡って還付されることも。

いずれも「退職後に収入が減った」「家賃や保険料の支払いが厳しい」という人を守るための制度です。

傷病手当金が終わったあとにうまく切り替えれば、生活費の負担を大きく減らすことができます。

退職までの正しい手順(チェックリスト)

休職せずに退職する場合でも、手続きの順番を間違えなければ傷病手当金を受け取ることができます。

大切なのは「いつ退職するか」よりも、「退職までに何を済ませておくか」です。

以下のチェックリストをもとに、ひとつずつ確実に進めていきましょう。

| ステップ | やること | ポイント |

|---|---|---|

| Step1 | 初診を受ける | まずは受診して記録を残すことが最優先。 “在職中の初診”が重要。 |

| Step2 | 「労務不能」と判断されたら3日間休む | 退職前に3日間の連続した休みを取り、傷病手当金の待期を完成させる。 |

| Step3 | 退職日当日は出勤しない | 退職日当日は有休や欠勤などで休んでおくことが条件。 |

| Step4 | 離職票・健康保険資格喪失証明書を会社に依頼 | 退職後の保険の切り替えや失業保険の申請に必要。 発行を忘れず依頼しておく。 |

| Step5 | 傷病手当金を申請 → 終了後に失業手当を申請 | 正しい順番で申請すれば、無収入期間を防げる。 |

よくある誤解と注意点

適応障害で休職せずに退職する際は、制度を正しく理解しておかないと「本来もらえるはずのお金が受け取れなかった」というケースもあります。

ここでは特に多い4つの誤解を簡潔に整理します。

❌ 誤解①:「初診を受けていればOK」

退職前に受診しても、それだけでは不十分です。

初診+3日間の待期+退職日当日の休みが揃って初めて対象になります。

どれか一つでも欠けると、退職後の支給が受けられません。

❌ 誤解②:「退職日に出勤しても大丈夫」

退職日に出勤すると「働ける状態」と判断され、傷病手当金は不支給になります。

退職日は必ず欠勤扱いにしておきましょう。

❌ 誤解③:「傷病手当金と失業保険は同時にもらえる」

2つの制度は同時には受け取れません。

流れは「傷病手当金を受け取る → 回復後に失業保険を申請」です。

❌ 誤解④:「診断書がないと申請できない」

必ずしも診断書は必須ではありません。

医師が「労務不能」と判断していれば、初診記録や傷病手当金申請書で申請が可能です。

この4点を押さえておけば、退職後に「知らなかったせいで損した」というリスクを避けられます。

制度は難しく感じますが、順番を守れば確実に支給を受けられるので安心してください。

退職後に相談できる支援先

退職後の手続きは、健康保険や年金、税金、給付金など、窓口が複数に分かれていて非常に複雑です。

体調が万全でない中で一人で対応しようとすると、抜け漏れや申請ミスにつながることもあります。

ここでは、退職後に頼れる代表的な相談先をまとめました。

🏢 自治体の窓口

市区町村役場では、以下のような複数の制度をまとめて相談できます。

- 国民健康保険課:退職後の国保加入・保険料の減免申請。

- 年金窓口(日本年金機構):国民年金への切り替え、免除・猶予手続き。

- 税務課:住民税の減免・猶予相談。

- 福祉課:住居確保給付金や生活困窮者支援制度の申請。

「どの窓口に行けばいいか分からない」という場合は、まず役所の総合案内で「退職後の手続きについて相談したい」と伝えれば、適切な部署を案内してもらえます。

⚖️ 法テラス

法テラスは、退職した会社との雇用トラブルや残業代請求、退職書類が届かない場合の対応などを無料で相談できる国の機関です。

弁護士費用が不安な場合でも、収入要件を満たせば費用立替制度を利用できる場合があります。

「会社が対応してくれない」「法的にどう動けばいいか分からない」といったときは、早めに相談しておきましょう。

💼 社会保険給付金サポート会社

傷病手当金や失業保険など、複数の制度を整理しながら申請をサポートしてくれる民間サービスです。

制度や書類の内容が難しく感じる方にとって、申請の順番や必要書類を一緒に整えてくれる存在として心強い味方になります。

それぞれの窓口を上手に活用すれば、手続きをスムーズに進めながら生活の不安を減らすことができます。

まとめ:焦らず、正しい順番で手続きを進めれば大丈夫

適応障害で「休職せずに退職」するのは、決して間違いではありません。

むしろ、限界を超える前に環境を変えることは、回復への第一歩です。

ただし、退職のタイミングと手続きの順番を誤ると、もらえるはずの給付金が受け取れないことがあります。

退職後も安心して生活をつなぐために、次の流れをしっかり押さえておきましょう。

- 退職前に医師へ相談し、初診を受ける

- 「労務不能」と判断されたら3日間の休みで待期を完成させる

- 退職日当日は出勤せず、欠勤扱いにする

- 退職後に傷病手当金を申請し、その後失業保険へ切り替える

- 国保・年金・住民税の減免や住居確保給付金なども活用

この流れを守るだけで、無収入期間を防ぎ、退職後も安定して療養に専念できるようになります。

もし手続きの順番や申請方法に不安がある場合は、

専門知識をもつサポート会社に相談するのもおすすめです。

弊社「社会保険給付金アシスト」でも、傷病手当金や失業保険の申請を専門スタッフがサポートしています。

焦らず、正しい知識と制度を味方につけて、安心して次のステップへ進んでいきましょう。