退職金は、長年勤めた会社からの大切な「最後の報酬」。

でも実際に退職のタイミングを迎えると、

「いつ、どうやって受け取るの?」

「金額はどう決まるの?」

「手続きや税金ってどうなるの?」

といった疑問が次々と浮かんできます。

さらに、退職後の生活を支えるためには、退職金以外のお金の制度についても知っておくことが重要です。

この記事では、退職金の仕組みや受け取りの流れをわかりやすく解説し、あわせて失業保険やその他の公的制度を上手に活用する方法までご紹介します。

目次

退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。

条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。

社会保険給付金アシストでは、

長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。

あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。

-

経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート

-

失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内

- その他の給付金やお得な制度もご案内

まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。

相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。

↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

退職金とは?基本の仕組みをおさらい

退職金とは、長年の勤務に対する功労や生活保障の意味を込めて、会社から支給されるお金です。

公的制度ではなく、企業が独自に設ける制度であるため、就業規則や退職金規程によってその有無や内容は異なります。

退職金の支給対象者とは?

多くの場合、退職金の支給対象となるのは正社員です。

企業の就業規則に「退職金制度あり」と明記されていれば、対象者として原則支給されます。

ただし、契約社員やパート・アルバイトなど非正規雇用の方は、制度の対象外となっているケースもあるため、事前の確認が重要です。

退職金の種類と支給タイミング

退職金には大きく分けて以下の2種類があります。

- 退職一時金型:退職時にまとめて一括で支給される形式

- 企業年金型:退職後、年金形式で一定期間にわたって支給される形式

現在では「退職一時金型」を導入している企業が多数派で、退職から1〜3か月以内に銀行口座へ振り込まれるのが一般的です。

ただし、支給時期や手続きの流れは会社によって異なるため、事前に総務・人事部などに確認しておくと安心です。

退職金の金額の決まり方

退職金の金額は以下のような要素で決定されるのが一般的です。

- 勤続年数(在籍期間)

- 最終月給や平均給与

- 退職理由(自己都合退職か会社都合退職か)

特に注意したいのが退職理由です。

自己都合退職の場合は減額されるルールを設けている企業もあり、同じ勤続年数であっても受け取る金額に差が出ることがあります。

退職金の受け取りフロー

退職金は、退職したからといって自動的にすぐ振り込まれるものではありません。

会社ごとに決まった流れや手続きがあり、支給までに1〜3か月かかることもあります。

このパートでは、退職金をスムーズに受け取るための基本的な流れを解説します。

① 退職手続きの完了後に届く書類

退職が正式に完了すると、会社から「退職所得の源泉徴収票」という書類が送付されます。

これは、退職金に関する税金処理に使われる重要な書類で、通常は確定申告を行わずに済むよう「源泉分離課税」により処理されています。

ただし、退職金の金額や支払い方法によっては、自分で確定申告が必要なケースもあるため、受け取った際には内容をしっかり確認しておきましょう。

② 支給通知書と明細書の確認は必須

退職金の支給が決まると、「退職金支給通知書」や「明細書」が発行されます。

この書類には、支給額の総額、非課税限度額、課税対象金額、控除額などの詳細が記載されています。

- 勤続年数に誤りがないか

- 退職理由(自己都合 or 会社都合)が正しく記載されているか

- 支給金額に疑問点はないか

これらを必ずチェックし、不明点があれば人事部や総務担当に確認しましょう。

内容に納得できなければ、書類を残しておくことも重要です。

③ トラブルを避けるための注意点

「退職金が思ったよりも少ない」「支給が遅れている」「そもそも制度があるのに支払われない」など、退職金をめぐるトラブルは少なくありません。

そのため、退職前に「就業規則」や「退職金規程」の確認を行うことが大切です。

特に中小企業では退職金制度が曖昧だったり、就業規則にしか明記されていないこともあります。

会社とのやり取りで不安がある場合は、労働基準監督署や社会保険労務士(社労士)への相談も検討しましょう。

自分だけで抱え込まず、専門機関のサポートを受けることで適切に対処できます。

退職後にもらえるお金は退職金だけじゃない?

退職金はまとまったお金が入る貴重な制度ですが、それだけで数か月〜数年の生活費をまかなうのは現実的に難しいという声もよく聞かれます。

実は、退職後に活用できる「公的な給付制度」は他にもいくつかあります。

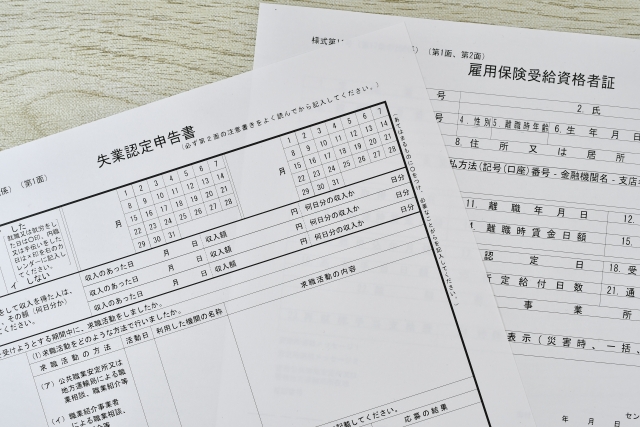

- 失業手当(基本手当):再就職までの生活費を補助する制度。ハローワークで申請

- 再就職手当:失業手当の途中で就職が決まった場合に一括支給される手当

- 傷病手当金:退職前に体調不良で会社を休み、健康保険の傷病手当金を受給していた人が対象

- 就職困難者制度:再就職が難しいと認定された人に、失業手当の給付期間を延長する制度

特に、体調不良や精神的な理由で退職した方にとって、これらの制度は大きな生活支援となります。

退職金だけに頼らず、これらの制度をうまく組み合わせることが、安心して再出発するポイントになります。

→退職後すぐにもらえる給付金まとめ|傷病手当金やハローワークでの手続き・必要書類を徹底解説

失業手当を“多く”もらう方法もある?

失業手当(基本手当)は、通常90日〜150日程度の受給期間が設定されますが、条件によってはこの給付期間を大きく延ばせる場合があります。

たとえば…

- うつ病や体調不良で退職した場合

→ ハローワークで「就職困難者」として認定されることで、最大360日まで給付日数が延長される可能性があります。 - 早期に再就職できた場合

→ 失業手当の残り日数の60〜70%が「再就職手当」として一括で支給され、数十万円単位の給付になることも。

これらの制度は、正しい手続きと申請を行えば、退職後の経済的不安を大きく軽減することができます。

もし「自分が対象になるのか分からない」「医師の診断や手続きに不安がある」と感じる方は、制度に詳しいサポートを活用するのも有効です。

弊社『社会保険給付金アシスト』では、こうした制度の活用をサポートしています

制度を組み合わせて、退職後の受け取り額を最大化するには?

退職後、すぐに働き始めるのが難しい場合や、体調が優れずに休養が必要な場合は、退職金だけでなく公的制度を上手に組み合わせることで、受け取り総額を最大化することが可能です。

具体的には、以下のような活用例があります。

制度を組み合わせた受給フロー

- 退職前から傷病手当金を受給開始

体調不良やうつ病などで勤務が難しい場合、退職前に健康保険の「傷病手当金」を申請しておくことで、退職後も最大18か月間の給付が受けられます。 - 傷病手当金の終了後に失業手当へ切り替え

その後、ハローワークに申請することで「失業手当(基本手当)」の受給が可能です。

体調や就職の難しさを理由に「就職困難者」として認定されれば、最大360日間の支給を受けられることもあります。 - 早期に就職できた場合は再就職手当の対象に

失業手当の受給中に条件を満たして早期就職した場合、「再就職手当」として、残っていた失業手当の最大70%が一括で支給されます。

このように制度を段階的に活用すれば、退職後でも生活を支える公的な給付を合計100万円以上受け取れるケースも珍しくありません。

重要なのは、制度ごとの申請タイミングや要件を正しく理解することです。

詳しくはこちらの記事も参考に

→傷病手当金が終わったらどうする?失業保険への切り替え方と金額を解説!

まとめ|退職金と制度を上手に使い分けよう

退職金は重要な資金源ですが、それだけに頼るのではなく、退職後に活用できる制度もあわせて理解しておくことが大切です。

とくに「再就職が難しい」「体調が安定しない」などの事情がある方は、就職困難者制度や傷病手当金などの給付制度を活用することで、経済的な不安を軽減できます。

最後に|制度を活用したい方はぜひご相談ください

私たち「社会保険給付金アシスト」では、

- 傷病手当金や失業保険の活用アドバイス

- 医師の診断書取得サポート

- ハローワーク申請書類の準備支援

などを行っています。

退職金がある方でも活用できる制度はたくさんあります。

「自分が対象になるのかわからない」「制度の組み合わせが不安」という方は、ぜひ一度ご相談ください。