「休職中だけど、このまま会社に戻る気はない」

「体調はまだ戻っていないけれど、いずれは転職したい」

そう考える方が最初に気になるのが、退職後に収入がなくなってしまう不安ではないでしょうか?

この記事では、休職中に退職した場合に傷病手当金や失業手当がどうなるのか、損をしない制度の使い方をわかりやすく解説します。

目次

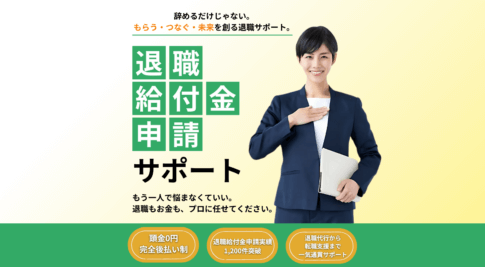

退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。

条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。

社会保険給付金アシストでは、

長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。

あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。

-

経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート

-

失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内

- その他の給付金やお得な制度もご案内

まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。

相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。

↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

休職中に退職することはできる?

まず前提として、休職中であっても退職することは可能です。

会社の同意は不要で、本人が意思表示をすれば、法律的にはいつでも辞めることができます。

ただし、会社の就業規則や休職制度によっては「復職を前提とした休職」になっていることもあり、会社とのトラブルを避けるためには丁寧な退職手続きが望ましいでしょう。

会社にどうやって退職を伝えればいい?対面できないときの伝え方と注意点

「体調がまだ安定しない中で会社に連絡を取るのが不安…」

「直接言いにくいけど、退職の意思は固まっている」

そんな方に向けて、退職の意思を伝える具体的な方法を紹介します。

方法①:メールで伝える

休職中で出社ができない場合、メールで退職の意思を伝えるのが最も現実的かつ一般的です。

法的にはメールでも意思表示として十分有効です。

方法②:退職届を郵送する

メールの代わりに、退職届を作成して郵送する方法もあります。

内容証明郵便や簡易書留を使えば、到達した記録も残せます。

書き方のポイント:

- 文面はシンプルに「一身上の都合で退職します」と記載

- 日付・氏名・押印を忘れずに

- 会社名・所属部署・上司の名前を明記し、封筒に「退職届 在中」と書いて送る

方法③:電話連絡+郵送やメールで意思表示を補完

体調に余裕があれば、まず電話で上司や人事に一報を入れるのも選択肢です。

その後、メールや退職届の郵送で正式に意思表示することでスムーズに進む場合もあります。

どうしても自分で言えないときは…退職代行サービスという選択肢も

「会社に連絡するのもつらい」

「話すだけで体調が悪くなってしまう…」

そんなときは、退職代行サービスを利用するのも一つの手段です。

弊社では、信頼できる退職代行サービスのご紹介も行っております。

傷病手当金は退職後ももらえる?

結論から言えば、一定の条件を満たしていれば、退職後でも傷病手当金を継続して受け取ることが可能です。

退職したからといって、すぐに打ち切られるわけではありません。

実際には、以下の2つの条件を満たしていれば、退職後でも引き続き支給を受けることができます。

-

退職日時点で、医師から「労務不能(=働けない状態)」と診断されていること

→ 診断書や意見書などで「就労不能」が証明されている必要があります。 -

退職前の時点で、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること

→ 転職や休職があっても、空白期間なく継続して保険に加入していればOKです。

この2つを満たしていれば、たとえ退職して健康保険の資格を喪失した後でも、最長で通算1年6ヶ月間、傷病手当金を受け取ることができます。

つまり、「退職=手当金の打ち切り」ではありませんので、過度に心配する必要はありません。

むしろ、正しい手続きをすれば、退職後も収入を確保しながら回復に専念できる制度となっています。

退職後すぐに失業手当はもらえる?

まず前提として、多くの方が誤解しがちですが、傷病手当金と失業手当は同時にはもらえません。

失業手当(雇用保険の基本手当)は「就労可能である」ことが支給条件です。

一方、傷病手当金は「就労不能」であることが条件。

つまり、この2つは制度の前提が真逆なのです。

したがって、休職中の退職直後は、原則としてまだ失業手当はもらえません。

まずは医師から「就労可能」と診断される必要があります。

就労可能と診断されたタイミングで、傷病手当金は終了となり、その後、ハローワークで失業手当の申請が可能になります。

なお、病気による退職であれば、「特定理由離職者」として給付制限がなく、待機期間(7日)後すぐに支給が始まる可能性もあります。

弊社では、傷病手当金の受給が終わった後の失業手当の申請もサポートしています。

退職理由や申請のタイミングによっては、通常よりも早く、多くの失業手当がもらえるようになるケースもあります。

傷病手当金と失業手当、どちらを先にもらうべき?

「傷病手当金と失業手当、どちらを先に申請すればいいの?」

この問いに対する答えは、あなたの体調次第です。

まだ働けない状態なら…傷病手当金の継続を優先

制度上、「傷病手当金 → 失業手当」への切り替えは可能ですが、その逆(失業手当 → 傷病手当金)は基本的にできません。

医師から「就労は難しい」と診断されている間は、傷病手当金の継続受給が基本です。

この期間に失業手当を申請しても、「働ける状態ではない」と判断されて、受給できません。

働ける状態まで回復したら…失業手当に切り替え

体調が回復し、医師から「就労可能」と診断されたら、傷病手当金の受給は終了します。

その後、ハローワークで失業手当を申請しましょう。

退職理由や申請の仕方によっては、「特定理由離職者」として優遇されることもあります。

状況に応じて判断しよう

傷病手当金と失業手当は、同時に受け取ることはできません。

そのため、「今、自分がどちらの状態にあるのか(働けるかどうか)」を基準に判断することが大切です。

また、傷病手当金と失業手当では、支給額や支給期間に違いがあります。

「どちらが得か」をあらかじめ計算しておくと、より安心して制度を活用できます。

弊社では、傷病手当金と失業手当の両制度に精通したスタッフが、状況に応じた申請プランのご提案を行っています。

「どちらを優先すべきか」「いつ申請すべきか」といった判断に迷ったときも、安心してご相談ください。

病気で退職した場合は、失業手当が多くもらえるチャンスあり

体調不良や病気を理由に退職した場合、ハローワークでの手続きの際に「就職困難者」として認定されることがあります。

「就職困難者」とは、再就職が一般的な方よりも難しいと判断される人のことで、以下のような方が対象になる可能性があります。

- 精神疾患や慢性疾患などで長期療養が必要だった方

- 病気による休職を経て退職に至った方 など

通常の自己都合退職の場合、失業手当の給付日数は90日〜150日程度ですが、就職困難者に認定されると、最大で360日まで延長されることがあります。

弊社では、「就職困難者」の認定を受けられるように、退職理由の整理、申請書類の作成、医師の診断書取得支援など、専門的なサポートを提供しています。

手続きとタイミングを間違えると損する?

傷病手当金や失業手当の制度は、申請の順番や退職日、申請のタイミングによって、受給額や受給資格が大きく変わってきます。

たとえばこんなケース

- 退職日当日に出勤してしまい、傷病手当金の継続受給ができなくなった

退職日時点で「就労不能」であることが条件の傷病手当金。

しかし、退職日当日に1時間だけでも出勤してしまうと「働ける」と判断され、退職後の継続受給ができなくなることがあります。

「最後にあいさつだけ行ったつもりだった…」というケースでも、要注意です。 - 傷病手当金の申請を継続せず、回復前に失業手当を申請してしまった

本来なら、働けない間は傷病手当金を受け取り続けるのが正解です。

ところが、体調が万全でないまま失業手当を申請してしまい、「就労可能でない」と判断されて支給されなかったという失敗も。

また、一度失業手当を申請してしまうと、傷病手当金に戻すことは原則できません。 - 離職票をもらい忘れて、失業手当の申請が遅れた

失業手当の申請には「離職票」が必要です。

しかし、会社に依頼していなかったために発行が遅れ、申請のタイミングを逃して支給開始が1ヶ月以上遅れてしまうという例もあります。

特に休職中に退職するケースでは、会社とのやり取りが少ないため漏れがないか注意が必要です。

これらのミスは、事前に制度を正しく知っていれば防げたものばかりです。

逆に言えば、制度を理解し、順序を守って手続きすることで、もらえるお金を最大限に受け取ることが可能になります。

弊社では、こうしたことが起きないように、退職時期の決め方から医師の診断をもらうタイミング、傷病手当金と失業手当の切り替え手続きまで、制度に沿った正しい段取りをしっかりとサポートしています。

よくある質問(FAQ)

Q. 傷病手当金を受けている間に少しでも働いたらダメですか?

A.原則として、就労収入があると「労務不能」と認められず、支給対象外となる可能性があります。

副業やアルバイトも、医師の診断と照らし合わせて慎重に判断する必要があります。

Q. 傷病手当金の「1年6ヶ月」は退職後だけでカウントされますか?

A.いいえ、在職中の受給期間も含めて通算で最長1年6ヶ月です。

退職後に新たに1年6ヶ月もらえるわけではありません。

Q. 医師から「働ける」と診断されたら、すぐに失業手当に切り替えられますか?

A.はい、可能です。ただし、医師の意見書で「就労可能」と証明されたうえで、ハローワークでの求職手続きを行う必要があります。

Q. 離職票はどうやってもらうんですか?

A.退職時に会社へ依頼する必要があります。

自動的には発行されない場合もあるため、早めに申請することが大切です。

Q. 自己都合で退職したら、失業手当はもらいにくいですか?

A.病気など正当な理由がある場合は、「特定理由離職者」として扱われ、給付制限(通常2〜3ヶ月)が免除されることがあります。 申告方法が重要です。

Q. 転職したい場合、どちらの制度を優先すべきですか?

A.「就職先にいつから出勤できるか」がポイントです。

まだ療養中 → 傷病手当金

出勤可能日が明確 → 失業手当(+再就職手当)

転職先との兼ね合いも含めて、弊社がプラン設計をサポートしています。

まとめ

休職中に退職することは可能です。

条件さえ満たせば傷病手当金を退職後も継続して受給できます。

また、就労可能な状態になれば、失業手当へと切り替えて求職活動を始めることも可能です。

ただし、制度は複雑で、申請の順番やタイミングを少し間違えるだけで、数十万円単位の損失や受給不可につながることも。

制度を正しく活用すれば、無収入の空白期間を作らず、安心して次のステップに進むことができます。

制度の使い方や手続きの順番に不安がある方は、ぜひ一度、私たちのサポートをご利用ください。

傷病手当金や失業手当を「ちゃんともらえる」よう、あなたに合わせたプランで丁寧にサポートいたします。