まずはじめに「傷病手当金 診断書 書き方」と検索されてこの記事にたどり着いた方も多いかもしれません。

実は、傷病手当金の申請では「診断書」そのものは提出しません。

その代わりに必要なのが、「健康保険傷病手当金支給申請書」4ページの【医師(療養担当者)の記入欄】です。

この記事では、いわゆる“診断書のような役割”を果たす医師の記入欄を通りやすく書いてもらうための伝え方を、具体的に解説します。

なお、傷病手当金の制度全体を詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

↓本記事の動画版↓

※本記事は、健康保険・雇用保険制度に精通した編集チームが、協会けんぽ・厚生労働省・日本年金機構などの公的情報を確認のうえ執筆しています。

目次

退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。

条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。

社会保険給付金アシストでは、

長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。

あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。

-

経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート

-

失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内

- その他の給付金やお得な制度もご案内

まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。

相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。

↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

傷病手当金申請書はどうやって用意する?

傷病手当金を申請しようと思ったとき、まず気になるのが「申請書ってどこで入手するの?」という点ですよね。

実は、どの健康保険に加入しているかによって取り寄せ方が変わってきます。

1. 協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入している方

会社員やアルバイトで協会けんぽに加入している場合は、次のいずれかで入手できます。

- 協会けんぽの公式サイトからダウンロード

→ こちら からダウンロードできます。 - 勤務先の総務・人事に依頼してもらう

- 最寄りの協会けんぽ支部に直接出向いて受け取る

2. 健康保険組合に加入している方(大企業や一部業界など)

独自の健康保険組合に加入している場合は、組合ごとの申請書式があります。

- 自分がどの健康保険に加入していたかを確認

- 加入していた健保組合の公式サイトから申請書をダウンロード

- 不明な場合は、元の勤務先に問い合わせ

健康保険組合ごとに申請書の形式や提出先、必要書類が異なることがあるため、協会けんぽ用の申請書を誤って使わないよう注意が必要です。

健保組合では添付書類が追加で求められることが多いため、公式サイトの指示を必ず確認してください。

なお、勤務先が申請書の会社記入欄に対応してくれない、押印を拒否するというケースも少なくありません。

そのような場合の具体的な対処方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

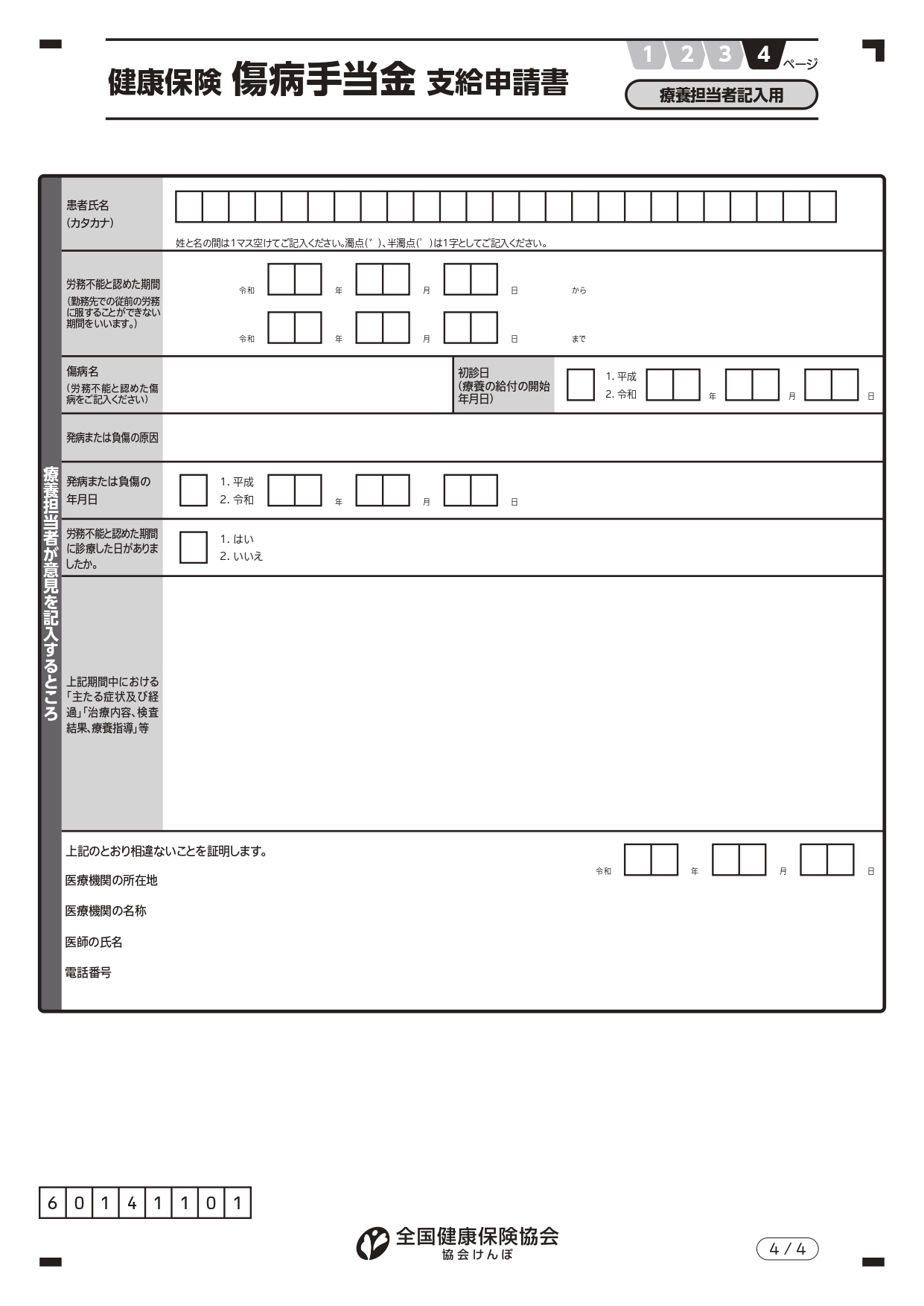

傷病手当金の申請に必要な医師記入欄とは?

傷病手当金の請求には、「健康保険傷病手当金支給申請書」4ページの療養担当者(医師)記入欄が必須です。

ここが支給可否を左右する最重要ポイントのひとつです。

今回は、協会けんぽの申請書4ページ目、「療養担当者記入用」のページを見ていきましょう。

特に以下の4点が正確に記載されていることが重要です。

- 傷病名(例:うつ病、適応障害など)

- 初診日(この病気で最初に医療機関を受診した日)

- 労務不能と認めた期間(働けないと判断された期間)

- 医師の署名・押印・記載日

医師にしっかりと現状を伝え、『上記期間中における「主たる症状及び経過」「治療内容、検査結果、療養指導」等』の箇所も、客観的かつ明確に記載してもらうことが必要です。

記入例は こちら から確認できます。

なお、医師欄の記載内容が原因で不支給になってしまうケースもあります。

具体的な事例や対策は、以下の記事で詳しく解説しています。

医師に伝えるべきポイントは?

傷病手当金の申請を成功させるうえで欠かせないのが、医師に正確かつ具体的な情報を伝えることです。

申請書4ページ目(療養担当者記入欄)は、「働けない状態かどうか」を医師が判断・記載する重要な部分であり、ここに不備やあいまいな記述があると、審査が通らなかったり、不支給になったりする可能性もあります。

「通る申請書」にするためには、以下のような内容を医師にしっかり伝えることがポイントです。

1. 具体的な症状と日常生活への影響

「気分が落ち込む」だけでなく、「朝起きられず出勤できない」「人と会話するのが怖い」「通勤電車に乗るとパニックになる」など、日常生活で具体的にどのような支障が出ているかを説明しましょう。

こうした状況を伝えることで、医師も「労務不能」の根拠を記載しやすくなります。

2. 就労困難であることを明確に

傷病手当金は、「病気のある人」ではなく「病気のために働けない人」が対象です。

「働きたい気持ちはあるが、集中力が続かずミスを連発してしまう」 「上司の顔を見ると動悸や頭痛が起きる」など、働けない状況を具体例で示すと、医師も“労務不能”の根拠を書きやすくなります。

仕事に直接支障が出ていることを具体的に説明することがポイントです。

3. 症状の始まりと初診日の関係を整理

初診日は退職後ではなく在職中であることが必須条件です。

「症状をいつから感じていたか」「退職前に受診した記録があるか」を明確にしておきましょう。

初診が退職後の場合に利用できる制度については、以下の記事をご覧ください。

この医師に頼んで大丈夫?初診時に見極めることが大切

傷病手当金の申請では、医師(療養担当者)が記載する診断情報が非常に重要な役割を果たします。

しかし、「どの病院で診てもらうか」「どの医師に書類をお願いするか」によって、申請が通るかどうかが大きく左右されることもあります。

- 話をほとんど聞いてくれない

- 症状の説明を軽く受け流される

- 傷病手当金の制度に対して理解が薄い

といったケースでは、診断書に必要な内容がうまく反映されず、不支給になるリスクも高くなります。

診察時の印象を見極め、不安があれば医療機関の変更も検討しましょう。

医師とのコミュニケーションを成功させるコツ

医師は「制度を通すため」ではなく、医学的な立場から事実を記載します。

そのため、患者側が正確で具体的な情報を伝えることがとても大切です。

ここでは、申請をスムーズに進めるための3つのポイントを紹介します。

① 診察前にメモを準備しておく

「いつから」「どんな症状が」「どんな場面で」を整理しておきましょう。

- ○月頃から朝起きられず、欠勤が増えた

- 通勤電車で動悸・吐き気が起きる

- 人前で話すとパニックになる

こうした具体的なエピソードを伝えることで、医師も状況を正確に把握できます。

② 働きたい気持ちはあるが働けないことを伝える

「怠けていると思われるかも」と遠慮せず、仕事ができない理由を具体的に話しましょう。

- ミスが増えて業務が続けられない

- 出勤すると強い頭痛やめまいが出る

- 人と話すと強い不安を感じる

傷病手当金は、「病気を抱えている人」ではなく「病気で働けない人」のための制度です。

③ 申請書記入の目的を伝える

診察時に「これは傷病手当金の申請書です」「労務不能の証明が必要です」と目的をはっきり伝えましょう。

制度を理解していない医師もいるため、目的を共有しておくことで、より適切な内容を記載してもらいやすくなります。

通院が難しい方は、オンライン診療でも診断が受けられます。

不支給になってしまった場合の対処法

申請が不支給となった場合は、健康保険組合や協会けんぽから届く「不支給決定通知書」を確認しましょう。

理由が明記されているので、まずはなぜ不支給になったのかを把握することが大切です。

医師欄の記載不足や誤記が原因でも、再申請は可能です。

主な対応策は次のとおりです。

- 医師に再記入を依頼する(特に「労務不能の具体的な説明」を追加)

- 初診日や申請期間の誤りを訂正(本人欄・会社欄との整合を確認)

- 必要に応じて転院して再申請(初診日の要件を満たすこと)

不支給=終了ではありません。

原因を整理し、正しく修正すれば支給が認められるケースも多くあります。

焦らず、理由を確認して一つずつ対応していきましょう。

転院後の申請可否については、こちらの記事もご確認ください。

医師の記入欄で不支給に?実際にあった3つの事例と注意点

医師が記入する申請書4ページ目(療養担当者記入欄)は、傷病手当金の審査で最も重要な部分です。

どれだけ症状が重くても、医師の記載が不十分だったり要件を満たさないと不支給になることがあります。

ここでは、実際に多い3つの事例を紹介します。

① 医師の文字が読めずに不支給に

事例:労務不能期間の数字が読めず、申請期間が途切れていると判断され不支給。

対応:医師に再記入を依頼し、読みやすく修正して再提出 → 支給決定。

ポイント:文字の読みづらさも不備とされることがあります。読めない箇所はその場で確認を。

② 申請期間を退職日以降に設定して不支給に

事例:退職翌日からの申請で「在職中に申請が始まっていない」とされ不支給。

対応:初診日が在職中であることを根拠に、申請開始日を退職日前に修正 → 支給決定。

ポイント:申請期間は「働けなくなった日」から。退職日とは別に考えましょう。

③ 申請期間中に診察がなく不支給に

事例:申請月に一度も通院せず、診療記録が確認できなかったため不支給。

対応:受診日を含めた期間に修正して再申請 → 支給決定。

ポイント:申請期間中に少なくとも1回の診察実績が必要です。通院間隔が空いた場合は期間を調整しましょう。

不支給になっても、原因を見直して再申請すれば支給される可能性は十分あります。

焦らず、書類内容を一つずつ確認しましょう。

不支給の原因をより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

協会けんぽと健康保険組合、どちらが通りやすい?

「協会けんぽの方が通りやすい?」「会社の健保だと厳しい?」

──この質問は非常に多いです。

結論から言うと、協会けんぽの方が通りやすい傾向があります。

協会けんぽの特徴

- 全国共通の基準で運用され、審査が比較的明確

- 書類の不備がなければスムーズに処理されやすい

- 記載例や手引きが公開されており、申請しやすい(出典:協会けんぽ「記入のポイント」)

健康保険組合の特徴

- 組合ごとに基準や運用が異なり、審査が厳しいことも

- 抽象的な記載や不明瞭な診断内容では返戻されやすい

- 特に精神疾患の審査は慎重に行われる傾向あり

なぜ差が出るのか?

制度自体は同じでも、審査の運用方針が保険者によって違うためです。

協会けんぽは全国一律で機械的に処理されやすい一方、健保組合は「財源保護」「不正防止」を重視し、より厳格な判断がなされることがあります。

どちらに加入していても、申請書の整合性と医師欄の記載内容が最も重要です。

不安な方は、事前に記入内容をチェックしてもらうなどの対策を行いましょう。

協会けんぽの申請書記入例は こちら から確認できます。

よくある質問(FAQ)

Q. 傷病手当金のために診断書は必要ですか?

A. 一般的には「診断書」ではなく「健康保険傷病手当金支給申請書」が必要です。

Q. 医師が申請書の記入を断ることはありますか?

A. 医師の判断次第です。制度理解や医学的判断で記載を控える場合があります。

Q. 退職後でも傷病手当金は受け取れますか?

A. 条件を満たせば可能です(在職1年以上、退職時点で受給要件充足、退職日に出勤していない等)

Q. 通院がない月でも申請できますか?

A. 期間内の診療記録の裏付けが求められる運用が一般的です。

受診が空いた場合は、実際の受診日に合わせて期間を設計してください。

Q. 申請は毎月必要ですか?

A. 基本は毎月です。初回は待期3日を含め、以降は継続用申請書で都度提出します。

最後に:傷病手当金の申請でお悩みの方へ

傷病手当金の申請は、「医師欄の書き方」「初診日の整理」「退職日との関係」など、ほんの少しの違いで結果が大きく変わります。

不支給になってしまった方や、医師への伝え方に不安がある方も、正しい手順と書類の整合性を整えることで、十分に支給を受けられる可能性があります。

私たち 社会保険給付金アシスト では、

- 初診や退職日の調整

- 医師への伝え方のアドバイス

- 申請書のチェック・再申請サポート

などを通じて、安心して申請を進められるようサポートしています。

「うまく伝えられるか不安」「書類をどう直せばいいかわからない」

そんな方は、まずはお気軽にご相談ください。