うつ病で仕事を辞めたあと、「この先の生活費が続かない」「どうやって暮らしていけばいいのか」と不安を抱える人は少なくありません。

しかし、国の給付金や支援制度をうまく活用すれば、無収入の期間を最小限に抑えることができます。

この記事では、うつ病で退職した後に利用できる生活費を支える制度と申請の手順を、わかりやすく解説します。

※本記事では、うつ病で実際に退職した後の「生活費確保」に焦点を当てています。

在職中・休職中の方は、以下の記事も参考にしてください。

目次

退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。

条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。

社会保険給付金アシストでは、

長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。

あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。

-

経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート

-

失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内

- その他の給付金やお得な制度もご案内

まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。

相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。

↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

うつ病で退職しても、生活費をつなぐ制度は複数ある

うつ病で退職した後、最も多い悩みは「生活費が続かない」という不安です。

しかし、国の制度を活用すれば、収入ゼロの期間を最小限に抑えることが可能です。

生活を支える柱は次の3つです。

- 給付金(傷病手当金・失業手当)

- 緊急支援(貸付・家賃補助)

- 支出の免除(保険料・税金)

まずは「診断書」を取得し、受給できる制度の申請を早めに進めましょう。

退職後の生活を守るためには、順序を間違えずに動くことが大切です。

STEP1:まず医師に相談する

なぜ退職前の受診が重要なのか

うつ病で仕事を辞めた後に支援制度を利用する際、多くの制度で「退職前に受診していたかどうか」が判断のポイントになります。

たとえば「傷病手当金」は、退職前に医師の診察を受けていなければ対象外となるため、早めに医療機関へ相談することが大切です。

受診歴があれば、後の申請時に「退職前から体調不良だった」ことを証明しやすくなります。

医師への相談の進め方

メンタルクリニックや心療内科で、今の体調や仕事への影響を正直に伝えましょう。

初診が退職後になると制度の対象外になるケースがあるため、退職を決めたらまず受診を済ませておくのが理想です。

オンライン診療を利用すれば、自宅からでも初診が受けられます。

医師からの意見書や診断書は、必要に応じて後日発行してもらえば問題ありません。

STEP2:すぐに申請できる「給付金」で生活費を確保する

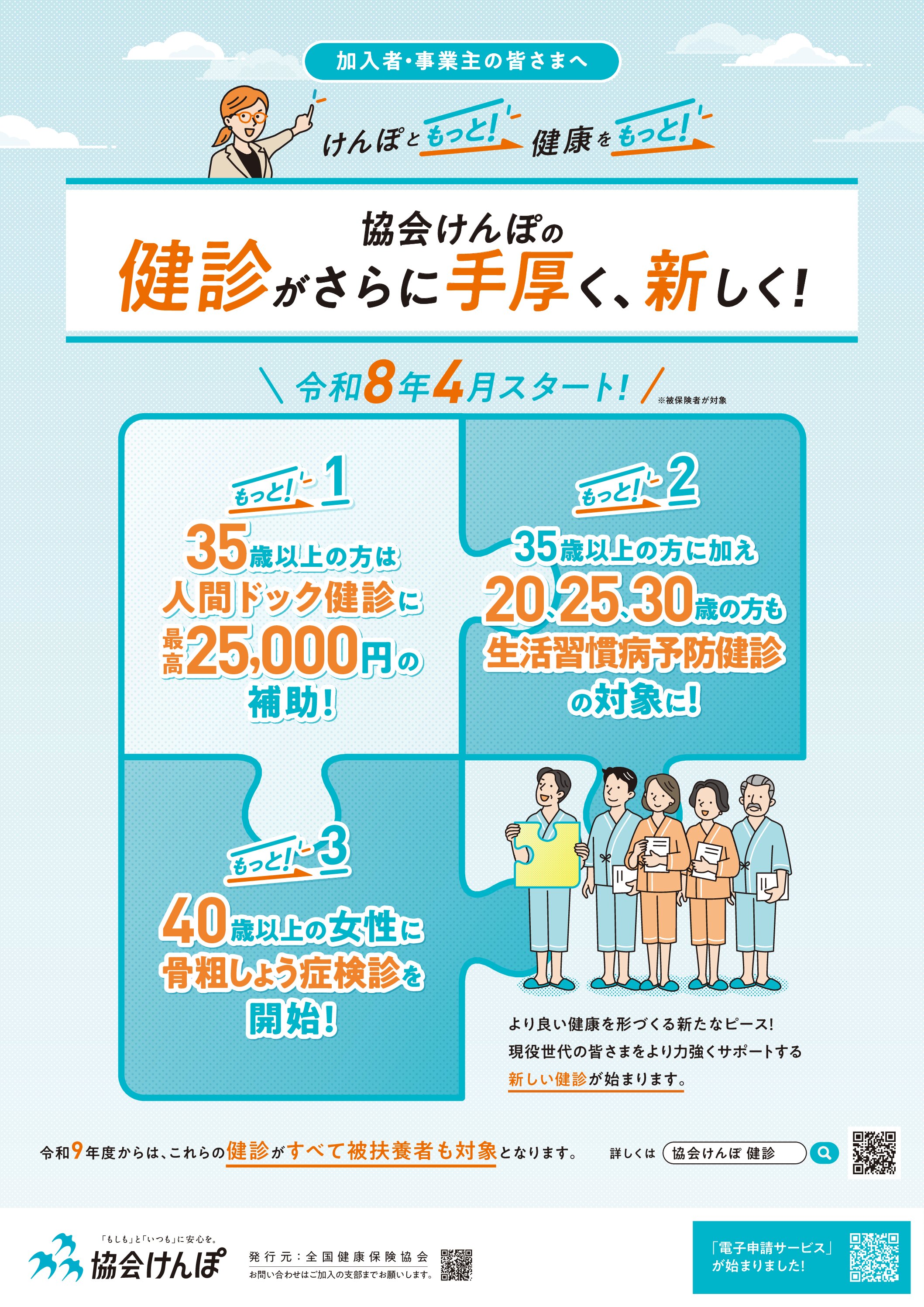

傷病手当金(健康保険加入者)

在職中にうつ病を発症し、退職後も治療が続いている場合、健康保険の「傷病手当金」が受け取れます。

支給額は給与の約3分の2で、最長1年半継続します。月給30万円の場合、毎月約20万円が支給される計算です。

申請手順は以下の通りです。

- 申請書の医師記入欄に記入してもらう

- 事業主・本人が申請書を記入

- 健康保険組合または協会けんぽに提出

退職後でも「退職前に初診」を受けていれば申請可能です。

失業手当(雇用保険加入者)

退職後、就労可能と判断された場合には「失業手当(基本手当)」が支給されます。

金額は退職前6か月の平均賃金×50〜80%で、自己都合でも給付制限は2025年以降1か月に短縮されました。

例:月収25万円 → 日額6,000円前後 × 120日 = 約72万円

手続きの流れは次の通りです。

- 離職票を受け取る

- ハローワークで求職申込み

- 7日待機+1か月の給付制限後に支給

なお、うつ病などで就職困難者と判断された場合は支給期間が300日まで延長されることもあります。

制度の概要や条件を詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご覧ください。

こちらでは制度の仕組みを中心に解説しています。

STEP3:支給までの「空白期間」を埋めるための緊急支援

緊急小口資金・総合支援資金

傷病手当金や失業手当の支給までには1〜2か月の空白期間が生じることがあります。

その間に利用できるのが「緊急小口資金」「総合支援資金」です。

社会福祉協議会で申請でき、最大20万円前後を無利子で借入可能です。

返済が困難な場合は免除されるケースもあります。

住居確保給付金

家賃の支払いが難しい人向けの制度です。

自治体が家主へ直接家賃を支払う形で支援し、最長9か月まで利用できます。

求職活動中や療養中でも対象となるため、家賃滞納が心配な場合は早めに相談を。

生活困窮者自立支援制度

生活が立ち行かない人を対象に、自治体が相談・生活費支援を行う制度です。

就労支援と家計相談をセットで受けられるため、複数の支援制度と併用しやすいのが特徴です。

STEP4:支出を減らすための免除・猶予制度を活用する

国民健康保険料の減免

退職により収入が大幅に減った場合、国民健康保険料の減免を申請できます。

前年の所得を基準に、最大で全額免除されるケースもあります。

市区町村の国保窓口に相談しましょう。

国民年金の免除・猶予

国民年金も「全額免除・一部免除・納付猶予」など複数の支援があります。

免除期間も将来の年金額に反映されるため、放置せずに必ず手続きしましょう。

住民税・公共料金の猶予

住民税や電気・ガス・水道料金も、自治体・事業者へ相談すれば支払猶予が認められることがあります。

固定費を抑えることで、手元資金の持ちを大きく延ばせます。

STEP5:回復後の再スタートに向けてできる準備

在宅ワーク・短時間労働でリハビリ

体調が少しずつ回復してきたら、在宅ワークや短時間の仕事から慣らしていくのがおすすめです。

クラウドワークスやスキルシェアサービスを活用すれば、無理なく収入を得られます。

職業訓練で生活費を維持しながらスキルアップ

ハローワークの職業訓練を受講すれば、訓練期間中も給付金が支給されます。

さらに、就職が決まれば「再就職手当」「就業促進定着手当」などの追加支援も受けられます。

焦らず段階的に社会復帰を目指しましょう。

社会保険給付金アシストによるサポート

退職後の手続きや給付金の申請は、制度が複雑で「自分にどの制度が使えるのか分からない」という声が多く寄せられます。

社会保険給付金アシストでは、うつ病などのメンタル不調で退職した方を対象に、傷病手当金や失業手当などの社会保険制度を最大限活用するためのサポートを行っています。

サポートの特徴は次の通りです。

- 💬 制度の選定サポート:状況に応じて利用できる制度を整理し、最適な手順を案内

- 🏥 オンライン診療の提携:受診や申請書類の取得もスムーズに

- 🧾 申請書類のサポート:書き方・提出先・期限の確認までを丁寧にサポート

- ☎️ 電話・ZOOM相談が無制限:いつでも何度でも相談可能

- ⏰ 年中無休・24時間対応:急な不安や手続きの疑問にもすぐ対応

- 👩💼 専門スタッフが一貫対応:退職前の準備から受給まで継続的に支援

「制度のことを調べても複雑でよく分からない」「申請が通るか不安」という方は、

まずは無料相談から状況を整理してみてください。

まとめ:一歩ずつ行動すれば、生活は必ず立て直せる

うつ病で仕事を辞めても、正しい順序で制度を使えば生活は守れます。

焦らず、次の4ステップを一つずつ進めましょう。

- 退職前に受診しておく(体調不良を医師に相談)

- 利用できる制度を申請する(傷病手当金・失業手当など)

- 支給までの空白期間を支援制度でつなぐ(緊急小口資金・住宅確保給付金)

- 保険料・税金の免除や猶予を活用する

もし一人で進めるのが難しい場合は、社会保険給付金アシストのような専門サポートを活用するのも有効です。

制度を理解し、正しく申請できれば、経済的にも精神的にも必ず安定を取り戻せます。

「お金が続かない」と感じても、できることは必ずあります。

焦らず、一つずつ手続きを進めることで、安心して療養と再スタートの準備ができるはずです。