仕事中や通勤中にケガをして働けなくなったときに役立つのが「労災保険」、退職後に生活を支えるのが「失業保険」です。

どちらも心強い制度ですが、「同時にもらえるのか?」「切り替えはどう進めればいいのか?」と迷う方は少なくありません。

本記事では、労災と失業保険の基本を整理し、併用の可否や切り替えの流れ、注意点について解説します。

目次

退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。

条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。

社会保険給付金アシストでは、

長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。

あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。

-

経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート

-

失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内

- その他の給付金やお得な制度もご案内

まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。

相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。

↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

労災保険と失業保険の基本を整理

まずは、この記事のテーマである「労災」と「失業保険」について、制度の基本を押さえておきましょう。

労災保険とは

労災保険(労働者災害補償保険)は、仕事中や通勤中に発生したケガや病気を補償する制度です。

治療にかかる医療費は全額補償され、さらに休業が必要になった場合には、給料のおよそ8割が支給されます。

万が一、後遺障害が残った場合には障害補償給付、労働災害で亡くなった場合には遺族補償給付も支給されます。

なお、労災保険の保険料はすべて会社が負担しており、労働者が支払う必要はありません。

失業保険とは

失業保険は、雇用保険に加入していた労働者が離職した際に受け取れる給付です。

正式名称は「基本手当」と呼ばれ、ハローワークで求職の申し込みを行い、就職活動を継続していることが受給の条件になります。

支給額は退職前の賃金に基づいて計算され、再就職までの生活を支える役割を担っています。

共通点と違い

労災保険と失業保険には、いずれも「働けないときに生活を支える制度」という共通点があります。

ただし対象となる状況には明確な違いがあり、労災は業務や通勤が原因のケガや病気、失業保険は退職後の生活支援が目的です。

労災と失業保険は併用できる?

「労災で休業中でも失業保険はもらえるの?」「同時に受給することは可能なの?」と疑問に思う方は少なくありません。

両方とも生活を支える制度ですが、仕組みや対象条件が異なるため、同時受給には一定のルールがあります。

ここではその基本を整理します。

原則は同時受給できない

労災保険の休業補償と失業保険は、同じ期間に同時に受け取ることはできません。

理由はシンプルで、労災で「働けない」と認定されている間は、失業保険の前提条件である「働ける状態」に当てはまらないためです。

生活保障が二重にならないよう、制度上の仕組みで重複が避けられています。

例外的に同時受給できるケース

一方で、例外的に同時に受け取れるケースも存在します。

たとえば、労災による後遺障害が残り「労災年金」を受けながらも、就職活動が可能だと判断された場合です。

この場合には、労災から障害補償年金などを受け取りつつ、失業保険を併せて受給できる可能性があります。

このように、原則は「同時受給不可」ですが、状況によっては併用できることもあるため、自分の状態や条件に合わせて確認することが大切です。

労災から失業保険へ切り替える流れ

労災で休業していた方が、その後に失業保険を受け取る場合には、正しい切り替え手順を理解しておくことが重要です。

以下の流れで手続きが進みます。

- 労災で療養・休業補償を受ける

まずはケガや病気の治療に専念し、労災保険から医療費や休業補償給付を受けます。

この期間は「働けない状態」にあたるため、失業保険は対象外です。 - 治癒または症状固定

医師により「治った」または「症状固定」と判断された時点で、労災の休業補償は終了します。

ここで初めて「働ける状態」かどうかが判断されます。 - 退職・求職の申し込み

治療後も復職が難しく退職した場合には、ハローワークで求職の申し込みを行います。

この際、「就職可能」と認められることが、失業保険の受給条件となります。 - 失業保険の受給開始

雇用保険の加入期間やその他の要件を満たしていれば、失業保険(基本手当)の支給が始まります。

給付日数は年齢や被保険者期間、離職理由によって異なります。

このように「労災 → 治療終了 → 退職・求職 → 失業保険」という流れを理解しておくことで、制度の切り替えをスムーズに行うことができます。

利用する際の注意点

労災から失業保険へ切り替える際には、いくつか注意すべきポイントがあります。

事前に理解しておくことで、スムーズに手続きを進められます。

1. 医師の診断書がカギになる

「働けるかどうか」の判断は、最終的に医師の診断書(意見書)に基づいて行われます。

診断書の内容が不十分だと、労災から失業保険への切り替えが認められない場合もあるため、正確に記載されているか必ず確認しておきましょう。

2. ハローワークでの認定が必要

失業保険を受けるには、ハローワークで「就職可能」と認定されることが条件です。

治療中でまだ働けないと判断される場合は、失業保険の対象にはならず、他の制度を検討する必要があります。

3. 申請窓口の違いに注意

- 労災保険:労働基準監督署(通常は会社を通して申請)

- 失業保険:ハローワーク

制度ごとに申請窓口が異なるため、混同しないようにしましょう。

4. 時効を意識する

労災保険・失業保険ともに、原則として「2年以内」に申請しなければ支給されません。

申請の遅れによって権利を失うことがないよう、早めに手続きを進めることが大切です。

労災が認められなかった場合の救済

労災保険は必ずしも認められるとは限りません。

業務との因果関係が証明できなかったり、申請が遅れてしまった場合には不支給となることもあります。

ですが、そのような場合でも他の制度を利用して生活を支えることができます。

傷病手当金

労災として認められなかった場合でも、私的な病気やケガとして健康保険から「傷病手当金」を受給できる可能性があります。

給与の約3分の2が支給されるため、収入の大きな補填になります。

失業保険

労災が不支給になり、復職できないまま退職した場合には「失業保険(基本手当)」を利用できます。

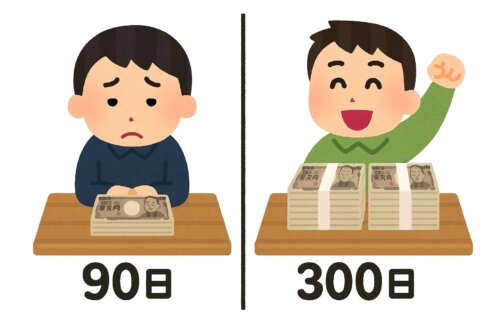

特に 会社都合退職 として認定されれば、自己都合退職より待機期間が短く、給付日数も長くなるため有利に受給できます。

就職活動を進めながら生活を支える重要な制度です。

公的な生活支援制度

病気や失業で生活が厳しくなった場合には、次のような制度も利用可能です。

- 住居確保給付金:家賃の一部を支援

- 生活福祉資金貸付:生活費を一時的に貸し付け

これらを組み合わせることで、労災が認められなかった場合でも生活を維持する手段を確保できます。

まとめ:切り替えを正しく理解して損を防ぐ

労災と失業保険はいずれも生活を守る重要な制度ですが、同時に受け取ることは原則できません。

基本的には「労災で療養 → 復職できなければ退職 → 失業保険へ切り替え」という流れになります。

例外的に労災年金と失業保険を併用できる場合もありますが、条件は限られています。

制度の切り替えや申請には医師の診断書やハローワークでの認定が不可欠です。

申請の順序やタイミングを誤ると受給できるはずの給付を逃してしまう可能性もあるため注意しましょう。

もし労災が認められなかった場合でも、傷病手当金や失業保険といった別の制度が利用できる可能性があります。

どの制度を使えるか迷ったときは、労働基準監督署やハローワークに相談すると安心です。

当社「社会保険給付金アシスト」でも関連制度に関するご質問に対応していますので、制度選びに迷う方はお気軽にご相談ください。