傷病手当金の申請は、仕組みや書類が複雑な分、つまずきやすいポイントが多い制度です。

この記事では、制度の細かい説明ではなく、「傷病手当金支給申請書の書き方や提出方法」に特化して解説します。

「書類がややこしくて手が止まっている」「会社や病院に何を頼めばいいかわからない」という方は、このページの順番どおりに進めれば、そのまま申請までたどり着けるように構成しています。

なお、制度の仕組みそのもの(条件・金額・不支給リスクなど)をまとめて知りたい方は、以下の“全体ガイド”を先に読むのがおすすめです。

目次

退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。

条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。

社会保険給付金アシストでは、

長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。

あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。

-

経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート

-

失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内

- その他の給付金やお得な制度もご案内

まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。

相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。

↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

傷病手当金の申請はいつ・どこで行う?

傷病手当金の申請は、「いつ申請するのか」「どこに提出するのか」を理解しておくとスムーズに進みます。

まずは全体の流れをシンプルに確認しておきましょう。

申請のタイミング

初めて申請するときは、連続する3日間の休業(待機期間)を満たし、4日目以降も働けなかった場合に提出できます。

その後は、1か月ごとにまとめて申請する“後払い形式”となり、毎月の継続申請が必要です。

提出ルート

申請書の提出先は、在職中か退職後かで異なります。

在職中の場合

病院(医師の記入) → 本人記入 → 会社(事業主欄の記入)→ 健康保険組合(または協会けんぽ)

会社が書類を取りまとめて提出してくれるのが一般的です。

退職後の場合

病院(医師の記入) → 本人記入 → 健康保険組合(または協会けんぽ)

退職後は会社の記入欄が不要になるため、自分で直接提出します。

在職中であれば勤続年数に関係なく申請できますが、退職後に受け取る場合は加入期間の扱いが注意点になります。

入社1年未満のケースについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

申請に必要な書類一覧と入手方法

傷病手当金を申請するためには、いくつかの書類をそろえる必要があります。

やや複雑に見えますが、基本的には「申請書+必要に応じて会社の資料」というシンプルな構成です。

ここでは、どんな書類が必要で、どこで入手できるのかを整理します。

申請に必要な書類一覧

まず、申請の際によく使う書類は次のとおりです。

①健康保険傷病手当金支給申請書

- 被保険者記入欄:本人が記入する部分

- 療養担当者記入欄:医師に書いてもらう部分

- 事業主記入欄:会社(人事・総務)が記入する部分

※退職後に申請する場合、この欄は不要になります。

②場合によって必要になるもの

これらは会社側が主に管理している資料です。

- 出勤簿・シフト表(休職・欠勤の状況が分かるもの)

- 賃金台帳・給与明細(給与の支払い状況を確認するため)

申請書の入手方法

傷病手当金支給申請書は、勤務先を通じて入手するか、加入している健康保険組合から直接ダウンロードできます。

- 勤務先の人事・総務に依頼する

「傷病手当金の申請書をいただきたいです」と伝えれば用意してもらえます。 - 健康保険組合の公式サイトからダウンロードする

あなたが加入している健康保険組合のページに、申請書のPDFが掲載されています。 - 協会けんぽ加入者の場合

協会けんぽのサイトからダウンロード、または支部に郵送請求も可能です。

注意点

健康保険の種類によって、使う申請書式が異なります。

そのため、「自分が加入している健康保険組合はどこか?」を最初に必ず確認しましょう。

医師に申請書を書いてもらうときの注意点

傷病手当金の審査では、医師が記入する「療養担当者意見欄」が最も重視されます。

この欄の内容が弱いと、ほかの条件を満たしていても、支給が見送られるケースがあります。

確実に受給するためには、医師に正しく状況を伝え、適切なタイミングで依頼することが重要です。

医師に依頼するベストなタイミング

傷病手当金の申請書は、初診の段階では書いてもらうことができません。

初診では症状の経過がまだ確認できないうえ、申請書に“未来の日付”を記載することが制度上認められていないためです。

そのため、実務では 2回目以降の受診 で依頼するのが確実です。

経過が分かっている状態であれば、医師も療養担当者意見欄に必要な内容(労務不能の状況・発症時期・今後の見通しなど)を書きやすくなります。

医師に伝えておくべき情報

診察では、以下のポイントを整理して伝えると、医師も状況を理解しやすく、正確な記載につながります。

- 仕事内容の具体的な内容

(例:立ち仕事が多い/対人対応が多い/長時間集中が必要 など) - 実際に困っていること・休んでいる理由

(例:動悸・吐き気で出勤できない/集中できずミスが増える など) - 会社を休んでいる期間(いつから休んでいるか)

- 休職の予定や会社とのやり取り状況

ここで注意したいのは、「傷病手当金のために重く書いてください」などは絶対に言わないこと。

事実を冷静に、客観的に伝えるのがポイントです。

具体的な伝え方や、申請書を通りやすくするコツは、こちらの記事で詳しく解説しています。

診断書と申請書の違いにも注意

傷病手当金の申請では、「診断書」と「傷病手当金支給申請書」は全く別の書類です。

健康保険組合によっては、

- 申請書のみでOK

- 申請書+診断書の提出が必要

といった違いがありますが、診断書は申請書の代わりにはなりません。

診断書は「病名・症状の証明」にとどまり、審査で重視される

“労務不能の状態” は申請書の「療養担当者意見欄」で判断されるためです。

また、会社側が

- 休職の根拠として診断書の提出を求める

- 事業主記入欄を書く前に診断書を提出させる

といったケースもありますが、これは会社独自の運用です。

診断書を提出しても、それだけでは申請は完了しません。

傷病手当金には、必ず「医師記入欄(療養担当者意見欄)」が必要です。

会社(事業主)欄の記入依頼方法

在職中に傷病手当金を申請する場合、「事業主記入欄」が空白のままでは申請が進みません。

とはいえ、会社へどう依頼すればいいか分からず手続きが止まってしまうケースは多くあります。

ここでは、依頼の基本スタンスから実際に使える文例までまとめます。

依頼の基本スタンス

まず押さえておきたい重要ポイントは、

傷病手当金は会社が支払うお金ではない

→ 健康保険(協会けんぽ・組合健保)が支給する給付金

ということです。

会社が行うのは、

- 出勤状況・給与支給状況を正しく記入すること

- 申請書をまとめて健康保険組合へ提出すること

だけで、金銭的な負担もリスクもありません。

そのため、落ち着いたトーンで丁寧に依頼すれば、多くの会社は通常対応してくれます。

依頼メールの文例(そのまま使える)

会社が非協力的な場合はどうする?

まれに、「うちでは傷病手当金の申請は対応しない」「申請書には記入しない」など、協力が得られないケースもあります。

ただし誤解しないでほしいのは、事業主記入欄は“求められたら会社が記入する義務がある”項目です。

健康保険法でも、事業主は申請に必要な情報提供を行う立場とされているため、安心して依頼して大丈夫です。

こうしたケースでの具体的な対処法は、こちらの記事に詳しくまとめています。

健康保険組合へ提出する方法と提出期限

傷病手当金の申請書は、必要書類がそろったら健康保険組合(または協会けんぽ)へ提出します。

提出方法はシンプルですが、いくつか注意点があります。

提出方法

傷病手当金の申請書は、在職中か退職後かで提出の流れが変わります。

手続きミスを防ぐため、この区別は非常に重要です。

在職中の場合

在職中は、会社(総務・人事)に提出します。

会社が事業主記入欄を記載し、そのまま保険者へ郵送してくれます。

会社へ提出する方法は「持参」「社内便」「社内メール」など会社の運用に従えばOKです。

退職後の場合

退職後は会社を経由しないため、本人が直接、健康保険組合(または協会けんぽ)へ郵送します。

郵送で提出する際のポイントは次のとおりです。

- 申請書のコピーを必ず手元に残す

→ 審査中の問い合わせや紛失に備える。 - 追跡できる方法で送る

→ 簡易書留・レターパックライト・レターパックプラスが安全。 - 封筒に「傷病手当金支給申請書 在中」と明記

→ 書類仕分けで迷子になりにくくなる。

提出期限

傷病手当金には明確な時効があり、支給対象となった期間の翌日から2年 が申請期限(=時効)となっています。

この2年を過ぎると、法律上どれだけ事情があっても受給できません。

時効の例

2026年1月分の傷病手当金

→ 2028年1月末頃までが申請期限

退職後は会社の記入欄が不要になるため「まとめ出し」しがちですが、退職後は制度がやや複雑になる点に注意が必要です。

退職後の扱いについてはこちらも参考にしてください。

よくある不備と再提出を防ぐポイント

傷病手当金の審査では、ちょっとした記載ずれや押印漏れだけで差し戻しになるケースが珍しくありません。

特に在職中と退職後では書類の扱いが変わるため、実務では“もったいない不備”が起きがちです。

ここでは、実際に起こりやすい記入ミスと、再提出を防ぐチェックポイントをまとめます。

ありがちな不備例

1. 休業期間と労務不能期間の日付がズレている

- 医師欄:10/1〜10/31(初診が10/1のため)

- 本人欄:9/28〜10/31

この場合、支給されるのは医師が労務不能と認めた10/1以降のみです(※初診後の待機3日間は支給対象外)。

9/28〜9/30は医師の判断がないため、不支給となります。

2. 待機3日間が連続になっていない

待機3日(=連続する3日間の休業)は、初診日の翌日以降に連続して取る必要があります。

この3日間は「実際に働けなかった日」である必要があるため、遅刻、早退、時短勤務、半日勤務などが混ざると待機が成立しません。

一方で、有給休暇(有休)、会社の休日(公休)は「労務に服していない日」として扱われるため、待機に含めても問題ありません。

3. 給与支給状況の記載ミス

- 有給を使ったのに「給与支払いなし」と記載

- 会社から休業手当が支給されているのに、給与ゼロで申請

など、給与と実態が合わないと審査に通りません。

4. 押印・署名の漏れ

- 本人記入欄の記入漏れ

- 事業主記入欄の押印漏れ

- 医師欄の署名忘れ

など、どれか一つでも空白があると再提出になります。

不備を防ぐチェックリスト

提出前に、最低限次のポイントは確認しましょう。

- 医師欄・事業主欄・本人欄で日付の整合性が取れているか

- 待機3日間が「完全に連続した休業」になっているか

- 給与支給状況(有給・休業手当)が正しく反映されているか

- 押印・署名漏れがないか

- 申請期間に過不足(1日足りない / 1日多い)がないか

特に日付のズレは最も多い不備の一つで、審査遅延の原因になります。

不支給リスク全体を網羅的に知りたい場合は、こちらの記事が参考になります。

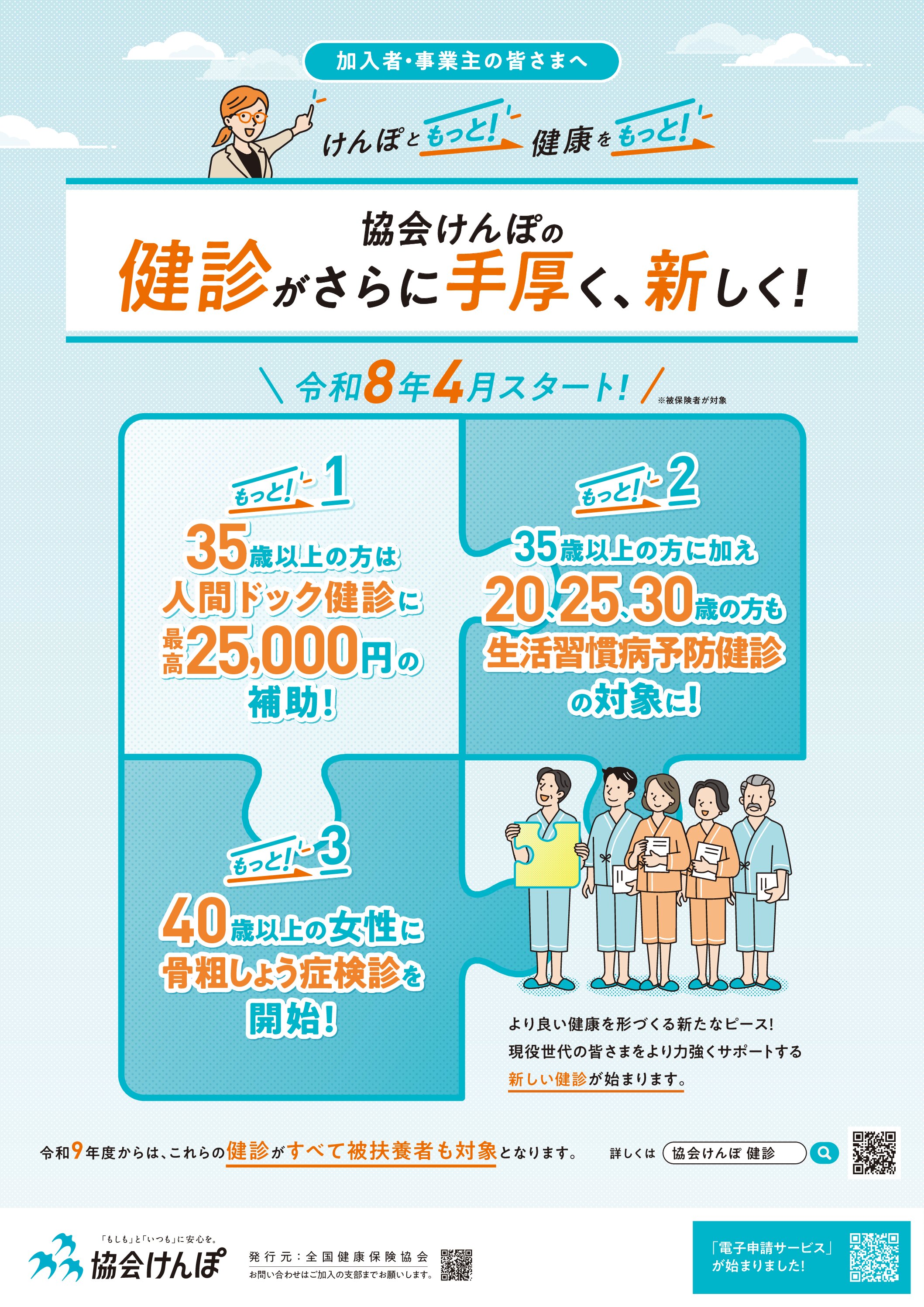

申請書の記入例とチェックポイント(画像付き)

傷病手当金の申請書は、被保険者記入欄・事業主記入欄・療養担当者(医師)記入欄の3つで構成されています。

それぞれ書く内容が異なるため、まずは全体像を把握することが大切です。

今回は加入者数が最も多い「協会けんぽ」の申請書を例に、書き方をわかりやすく解説します。

参照:全国健康保険協会「傷病手当金支給申請書の記入の注意点(令和7年6月作成版)」

① 被保険者記入欄の書き方のポイント

傷病手当金申請書の 1.2ページ目は本人(被保険者)が記入する欄 です。

1ページ目は「基本情報(氏名・住所・保険者番号・振込口座)」を書くパート、

2ページ目は「休業期間・仕事内容・初診日・報酬の有無」など、審査で重要な内容を書くパートです。

特に2ページ目はミスが多いため、協会けんぽの記入例を参考にしながら、押さえるべきポイントを分かりやすくまとめます。

- 申請期間

・医師が記入した「労務不能期間」と必ず合わせて記入する

・待機期間(連続3日間の休業)も含めて記入する

・未来の日付では申請できない

・毎回必ず記入する(2回目以降も同じ)

- 仕事内容

・具体的に記入する(例:「経理担当」「接客業」「ライン作業」など)

・退職日後の申請でも必ず毎回記入する

- 傷病名

・毎回必ずチェック(レ点)を入れる

- 発病・負傷年月日

・医師の記載と合わせて記入する

・毎回必ず記入する - 傷病の原因

・労災や通勤災害ではない場合「1」 と記入(=業務外)

・毎回必ず記入する - 報酬(給与)の有無

・申請期間中に1日でも出勤・有休・休業手当などがある場合、①-1 も ①-2 も「1」と記入

(報酬あり)

・退職後などで報酬がまったくない場合、①-1 のみ「2」と記入、①-2 は空欄

(誤って①-2にも「2」を書くケースが多いため注意)

② 事業主記入欄のポイント

在職中に申請する場合、3ページ目は会社が記入する欄です。

退職後は会社記入欄が不要になるケースがほとんどですが、在職中は必須になります。

- 勤務状況

・本人が記入した申請期間を含む年月をそのまま記入

・出勤した日は「〇」を記入(早退・遅刻・半休などの細かい区分は記入不要)

・申請期間内に休業手当・有給などで報酬が発生していた場合は、その「期間」と「金額」を記入 - 事業主証明日は「申請期間の最終日以降」で記入

・未来日での記入は不可(例:申請期間が月末まで→翌月1日以降の日付で記入) - 会社情報(所在地・名称・事業主名・電話番号)を記入、または会社印を押す

③ 療養担当者(医師)記入欄のポイント

4ページ目は医師が記入する、最も重要な審査資料です。

労務不能の期間・傷病名・療養の必要性など、支給可否を左右する情報がここに書かれます。

- 必ずすべて医師が記入するページ。空欄があると申請不可。

- 労務不能と認めた期間が明記されているか確認

・未来日での記入は不可

・「労務不能と認めた期間」と、本人記入欄(2ページ)の申請期間が一致している必要がある - 傷病名が正しく記載されているか確認する

- 症状・経過・治療内容などが具体的に記載されているか確認

- 医療機関証明日は「労務不能と認めた期間の最終日の翌日以降」で記入する

(例:最終日が2月9日 → 証明日は2月10日以降) - 医療機関情報(所在地・名称・医師氏名・電話番号)を記入、または医療機関印を押す

申請後にやるべきこと(支給時期・問い合わせ方法)

傷病手当金は、申請からおおむね1〜2か月程度で支給されるのが一般的です。

ただし、申請が混み合う時期や、書類に不備があった場合は、さらに時間がかかることがあります。

なかなか振り込まれないときの問い合わせ方法

「いつまで待っても振り込まれない…」という場合は、加入している健康保険組合 or 協会けんぽ支部に電話で確認してみましょう。

問い合わせの際は、次の3点を手元に準備しておくとスムーズです。

- 被保険者証番号

- 申請した期間(例:2026年1月分)

- 申請書を送付した日

かなか振り込まれない場合の原因や、いつどこへ問い合わせればよいのかは、こちらの記事でさらに詳しくまとめています。

退職後の人は「失業保険との関係」にも注意

退職後に、傷病手当金と失業保険(基本手当)の両方の受給を視野に入れている場合は、申請の順番・タイミングによって受給総額が変わる場合があります。

どちらを先に申請すべきか迷う人は、以下の記事もあわせて確認してください。

まとめ|正しい申請手順を理解すれば、受給は難しくありません

傷病手当金の申請は複雑に見えますが、実際に重要なのは次のポイントだけです。

- いつ申請するか(初回は待機3日+4日目以降の休業が出てから)

- どの書類を使うか(加入している健康保険の申請書を使用する)

- 本人・会社・医師の記載内容がそろっているか

- 提出後の支給時期を把握し、遅ければ保険者へ確認する

この4つを押さえておけば、スムーズに申請が進み、不支給リスクも大きく減らせます。

とはいえ、「申請の進め方がわからない」「支給申請書の書き方に自信がない」「自分のケースで本当に申請できるのか不安」といった場合、ひとりで抱え込むと手続きが止まってしまいがちです。

申請方法や支給申請書の書き方に迷ったら、弊社「社会保険給付金アシスト」の利用もご検討ください。

申請の要否判断から、書類のチェック・進め方のアドバイスまで、あなたの状況に合わせてサポートいたします。

まずはお気軽にご相談ください。