「就職活動がなかなかうまくいかない」

「体調や精神面の不調があり、すぐに働くのが難しい」

そんな状況にある方に知っておいてほしいのが、雇用保険制度における「就職困難者」という区分です。

一定の条件を満たし、ハローワークから就職困難者として認定されると、通常よりも長い期間、失業保険(基本手当)を受給できる可能性があります。

この記事では、就職困難者とはどのような制度なのか、どんな点が通常の失業保険と異なるのか、認定までの全体像と注意点を「入口記事」として分かりやすく整理します。

失業保険の仕組みや、受給までの全体像を先に把握しておきたい方は、以下の記事もあわせてご確認ください。

↓この記事の動画版↓

目次

退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。

条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。

社会保険給付金アシストでは、

長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。

あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。

-

経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート

-

失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内

- その他の給付金やお得な制度もご案内

まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。

相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。

↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

就職困難者とは?

就職困難者とは、病気や障害などにより、一般的な条件での再就職が特に困難であると判断される人を指します。

雇用保険の制度上、通常の受給者とは異なる配慮が必要な対象として位置づけられています。

重要な点は、就職困難者かどうかを決めるのは医師ではなく、ハローワークであるということです。医師の所見や本人の状況を踏まえ、最終的にハローワークが判断します。

また、「特定の病名があれば自動的に就職困難者になる」「まったく働けない人の制度である」といった誤解も多いですが、実際にはそうではありません。

就労の意思や能力はあるものの、再就職に著しい制限がある状態であることが前提となります。

参照:ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問(雇用保険について)」

就職困難者になるメリットとは?

就職困難者として認定されると、失業保険の取り扱いにおいて、通常の受給者とは異なる「メリット」が生じる可能性があります。

ただし、すべてが一律に適用されるわけではなく、個々の状況を踏まえてハローワークが判断する点は理解しておく必要があります。

1. 受給期間(所定給付日数)が長くなる可能性がある

就職困難者に該当する最大のメリットは、失業手当を受け取れる期間が通常より長く設定される可能性があることです。

一般的な失業保険の所定給付日数は、年齢や雇用保険の加入期間によって90日〜150日程度が目安です。

一方、就職困難者として認定されると、年齢区分によっては最大300日〜360日まで延長されるケースがあります。

精神的な不調や病状により、すぐに再就職することが難しい場合でも、生活の見通しを立てやすくなる点は大きなメリットといえるでしょう。

参照:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」

2. 給付制限の扱いが変わる可能性がある

自己都合退職の場合、通常は7日間の待期期間に加え、1ヶ月間の給付制限が設けられます。

しかし、病状や離職に至った経緯によっては、給付制限が免除され、待期期間後すぐに失業手当の支給が始まるケースもあります。

ただし、すべての就職困難者が自動的に免除されるわけではないため、窓口での確認が不可欠です。

参照:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」

3. 求職活動の要件が緩和される場合がある

通常、失業手当を受給するには、原則として月2回以上の求職活動実績が必要とされます。

一方、就職困難者に認定されると、病状や通院状況などを考慮したうえで、求職活動回数が緩和される場合があります。

たとえば、

- 応募行為が精神的に大きな負担となる

- 定期的な通院があり、活動に制限がある

といった事情がある場合、ハローワークが個別に判断し、月1回程度の活動で認定されるケースもあります。

4. 再就職手当の対象にもなる

就職困難者であっても、条件を満たせば再就職手当の対象となる可能性があります。

むしろ、就職困難者として所定給付日数が長く設定されることで、

再就職が早期に決まった場合、残日数が多くなり、結果的に再就職手当の金額が大きくなるケースもあります。

療養を優先しつつ、回復後に無理のない形で再就職を目指す場合には、

生活支援と復職インセンティブの両面で活用できる制度といえるでしょう。

就職困難者として認定されるための条件

就職困難者として扱われるためには、いくつかの前提条件があります。

ここでは、認定にあたって押さえておくべき主な条件を整理します。

① 失業保険の受給資格があること

まず前提として、雇用保険の受給資格そのものを満たしている必要があります。

これは就職困難者であっても通常の失業保険と同じ考え方です。

具体的には、以下のような点が確認されます。

- 原則として、離職日以前2年間に通算12か月以上、雇用保険に加入していること

- 離職理由が、自己都合・会社都合のいずれであっても構わないこと

雇用保険の加入状況は、退職時に交付される離職票で確認されます。

加入期間が分からない場合でも、ハローワークで照会が可能ですので、不安な場合は窓口で確認してみましょう。

② 「再就職が著しく困難」と判断される状態にあること

就職困難者の認定は、病名や障害の有無だけで自動的に決まるものではありません。

重要なのは、

- 病気や症状が再就職にどのような影響を与えているか

- 就労にあたって、どのような制限や配慮が必要な状態か

- 日常生活は可能でも、一般的な就職活動が困難な状況か

といった点が、医学的な所見を踏まえて総合的に判断されるという点です。

そのため、多くの場合は医師の診察を受けており、

後の手続きとして「主治医の意見書」を提出することが求められます。

ここで最も重要なのは、就職困難者として認定するかどうかの最終判断は、ハローワークが行うという点です。

医師の診断や意見書は重要な判断材料になりますが、それだけで自動的に認定されるわけではありません。

窓口での聞き取りや、病状が就労に与える影響などを踏まえ、個別に審査されたうえで認定の可否が決定されます。

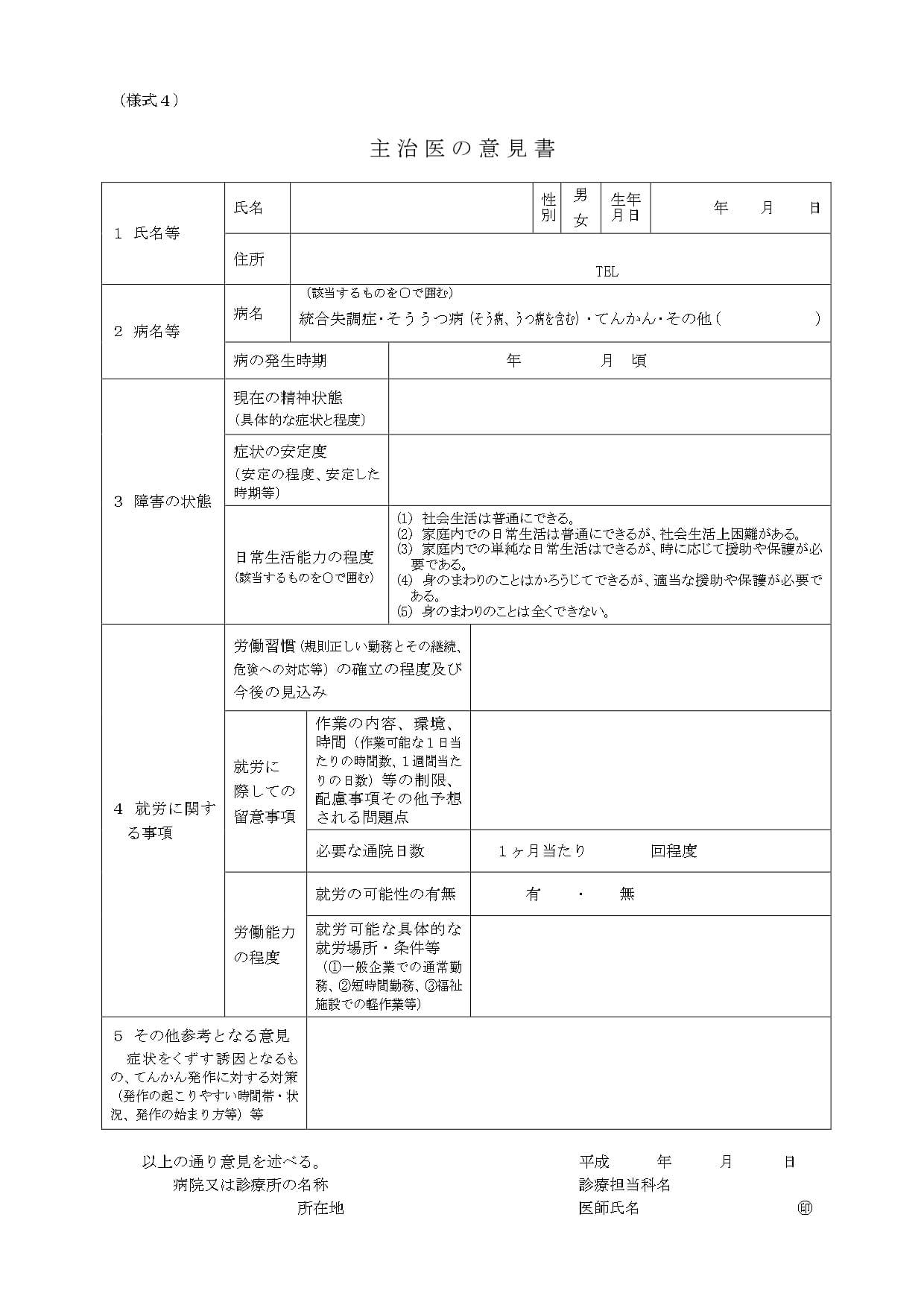

主治医の意見書とは?

就職困難者の認定にあたって、重要な資料となるのが「主治医の意見書」です。

様式はハローワークによって異なりますが、一般的には以下のような様式が使用されます。

これは、一般的な診断書とは目的が異なり、病名の証明ではなく、就労や再就職に対する制限についての医学的な所見を示すための書類です。

意見書は、原則としてハローワークが指定する様式を使用します。

提出の際は、必ず最新の様式を管轄のハローワークで受け取るようにしましょう。

意見書の書き方や取得方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

手続きの流れ

就職困難者として失業保険を受け取るまでの流れは、次のとおりです。

- ハローワークで求職の申込みを行う

まずは通常の失業保険と同様に、ハローワークで求職の申込みを行います。 - 通院していることを伝え、主治医の意見書を提出したい旨を申し出る

窓口で現在通院していることを伝え、就職困難者としての取扱いを検討したい旨を申し出ます。

あわせて、主治医の意見書を提出したいことを自分から伝えましょう。 - 診察を受け、主治医に意見書を記入してもらう

医師の診察を受けたうえで、現在の病状や症状の程度、就労にあたって配慮すべき点、就職活動に支障が出やすい事情などについて、ハローワーク所定の様式に記入してもらいます。

「就労が不可能」という内容ではなく、就労は可能だが就職には制約がある状態であることが前提です。 - 主治医の意見書をハローワークに提出する

作成された意見書をハローワークへ提出し、内容の確認・審査を受けます。 - 認定されると、支給期間が延長された状態で受給開始

審査の結果、就職困難者として認定されれば、所定給付日数が延長された形で失業保険の受給が進みます。

失業保険の申請全体の流れや、必要書類・手続き上の注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。

認定されやすくするための注意点

就職困難者として認定を受けるには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。

① 「働ける状態」であることが前提

就職困難者の制度は、「病気でまったく働けない人」のためのものではありません。

あくまで、就労の意思と一定の能力はあるものの、病状の影響により就職活動や再就職に制約が生じている状態が想定されています。

そのため、就労そのものが不可能であると判断されると、失業保険の対象外となる可能性があります。

「働けない」ではなく、「働くには配慮が必要」「就職が難しい」という整理が重要です。

② 医師への相談・依頼は早めに行う

主治医の意見書は、単に病名を書くための書類ではありません。

現在の症状が仕事や就職活動にどのような影響を与えているかを医学的な視点で整理することが目的です。

そのため、意見書の作成を依頼する前から、

「どんな場面で負担を感じるか」「働くうえでどんな配慮が必要か」

といった点を、日頃の診察時に具体的に伝えておくことが大切です。

通院の経過が分かることで、意見書の内容にも説得力が生まれます。

③ すべてのケースが認定されるわけではない

就職困難者の認定は、病名だけで機械的に決まる制度ではありません。

症状の程度や就労への影響、生活状況などを総合的に見て、ハローワークが判断します。

同じ病名であっても、認定されるケースとされないケースがあるのはこのためです。

「病気がある=必ず認定される」と考えず、制度の趣旨を理解しておくことが重要です。

④ 不認定だった場合の対応

仮に就職困難者として認定されなかった場合でも、すぐにあきらめる必要はありません。

症状の変化や通院状況、就職活動の実情などを整理したうえで、再度相談できるケースもあります。

自己判断で結論を出さず、まずはハローワークの窓口で確認し、どの点が判断材料になったのかを聞いてみることが大切です。

よくある質問(Q&A)

Q. 診断書では代用できませんか?

A. 原則として代用できません。

就職困難者の判断には、ハローワーク所定の様式で作成される「主治医の意見書」が必要です。

一般的な診断書は病名や治療内容の記載が中心で、就労や就職活動への影響が十分に読み取れないため、認定資料としては不十分とされるのが通常です。

関連記事:就職困難者の申請方法と必要書類を徹底解説|主治医の意見書の書き方・取得方法まで

Q. 自己都合退職でも就職困難者になれますか?

A. はい、自己都合退職であっても認定される可能性はあります。

退職理由が自己都合か会社都合かによって、就職困難者の可否が直接決まるわけではありません。

病状や就労への影響などを踏まえて、総合的に判断されます。

関連記事:自己都合退職でもすぐに失業保険をもらう方法18選!注意点も併せて解説

Q. 障害者手帳がなくても申請できますか?

A. はい、障害者手帳がなくても申請は可能です。

就職困難者の認定にあたって、障害者手帳の所持は必須条件ではありません。

手帳がなくても、医師の意見書の内容や就労状況によって認定されるケースはあります。

関連記事:うつ病でも就職困難者になれる?手帳なしで申請する方法と必要書類を解説

Q. どの医師でも意見書を書いてくれますか?

A. 症状に応じた診療科の主治医に依頼する必要があります。

就職困難者として扱われる対象となる病名は、統合失調症、そううつ病(そう病・うつ病・双極性障害を含む)、てんかんに限られます。

そのため、精神的な不調の場合は精神科・心療内科の主治医に相談することになります。

なお、対象となる病名であっても、症状や医師の判断によっては意見書の作成を断られることがあります。

関連記事:オンライン診療でも社会保険給付金はもらえる?診断書の有効性や注意点を解説

Q. 軽度のうつ状態や適応障害でも就職困難者に認定されますか?

A. 原則として認定されません。

就職困難者の認定は、病名と症状の程度の両方が重視されます。

「うつ状態」や「適応障害」は、原則として就職困難者の対象となる病名には含まれておらず、

軽度と判断されるケースでは認定されないのが一般的です。

就職困難者として扱われるためには、ハローワークが定める対象となる病名に該当し、かつ、

医師の意見書により「就労は可能だが、再就職には著しい制約がある状態」であることが示される必要があります。

関連記事:うつ病で退職したら失業保険はもらえない?傷病手当金と比較しながら徹底解説

Q. 意見書を書いてもらうには通院歴が必要ですか?

A. 一定の通院歴があった方が望ましいとされています。

継続的な通院によって症状の経過が把握できるため、意見書の内容にも具体性が出やすくなります。

ただし、転院直後などの事情がある場合は、必ずしも長期間の通院歴が必須とは限りません。

関連記事:初診が退職後でも使える制度はある?失業手当を有利に受け取る方法を解説

まとめ

就職困難者の制度は、「病気でまったく働けない人」のためのものではなく、

就労の意思と能力はあるものの、病状の影響により再就職が難しい人を支援するための仕組みです。

認定を受けることで、

- 失業保険の受給期間が通常より長くなる可能性がある

- 給付制限や求職活動の扱いが、個別事情を踏まえて緩和される

といった制度上の違いが生じることがあります。

一方で、病名や症状の程度、医師の意見書の内容によって判断は大きく左右され、

すべてのケースで認定されるわけではないという点には注意が必要です。

自己判断で期待しすぎたり、逆に最初からあきらめてしまったりするのは、どちらも適切とはいえません。

「自分の場合は対象になるのか分からない」

「意見書をどう依頼すればよいか不安」

と感じている方は、制度を理解したうえで、早めに情報整理と相談を行うことが重要です。

失業保険の制度は複雑ですが、正しく理解し、適切に手続きを進めることで、

生活を支えながら次のステップに進むための時間を確保することができます。