退職を決意したとき、「退職届はいつまでに出せばいいのか?」と迷う方は多いのではないでしょうか。

この記事では、法律上のルールと企業内のマナーや一般常識、実際の就業現場での通例など、幅広い視点から退職届の提出時期について詳しく解説していきます。

また、退職に関連する制度や書類の違いなども整理しながら、円満な退職を実現するための実践的なポイントをご紹介します。

目次

退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。

条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。

社会保険給付金アシストでは、

長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。

あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。

-

経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート

-

失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内

- その他の給付金やお得な制度もご案内

まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。

相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。

↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

法律上の提出期限:民法上は「2週間前」でOKとされている(無期雇用の場合)

まず、退職届の提出に関して法律上の基準を確認していきます。

民法第627条第1項

雇用期間に定めのない契約について、当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する

以上の内容から、正社員のような期間の定めがない雇用契約においては、退職届は退職希望日の2週間前までに提出すれば、法的には問題がないとされています。これは、会社側の承諾がなくても、退職届を提出した日から2週間が経過すれば雇用契約を終了させることができるという意味になります。

とはいえ、就業規則に「○ヶ月前までに申し出ること」などの条項がある場合には、会社との契約上の義務として配慮する必要があります。

法律上の提出期限:契約途中の場合、即日でもOKだが、やむを得ない事情が必要(有期雇用の場合)

有期雇用(契約社員など)である場合には、民法628条が適用されます。

-

民法第628条

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

本来であれば、原則として契約満了日までは退職できないとされていますが、やむを得ない事情(大体調不良、家庭の事情など)がある場合、もしくは1年を超える雇用契約であれば、1年を経った日以降において即日退職が可能です。

とはいえ、会社のマナーや一般常識を踏まえると突然退職するというのは、あまり好ましいものではありません。

就業規則で「1ヶ月前」とされている場合の扱い:無視していいの?

多くの企業では、就業規則に「退職希望日の1ヶ月前までに退職届を提出すること」といった規定があります。これは会社として、後任の確保や業務の引継ぎ、顧客対応などの体制を整えるための期間を確保することを目的としています。

一方で、この「1ヶ月前ルール」は、あくまでも社内規定に過ぎず、法的には絶対的な効力があるわけではありません。仮に就業規則に1ヶ月前と定められていても、法律上は2週間前の申し出でも退職は有効です。

ただし、あくまで円満退職を目指すのであれば、就業規則を無視するのではなく、できる限り会社のルールに沿った形での申し出が望ましいです。円滑な引継ぎや信頼関係の維持、将来的な推薦や再雇用の可能性を考慮すれば、「1ヶ月前提出」は現実的でバランスの取れた対応と言えるでしょう。

実体験から学ぶ退職届提出のリアルなエピソード

● 提出が遅れたことで業務に支障が出た例(Aさん)

あるWeb制作会社に勤めていたAさんは、次の職場が急遽決まり、法律上の2週間前に退職届を提出しました。

しかし、繁忙期で引継ぎが思うように進まず、最終出社日直前まで後任者との面談が続きました。結果的に顧客への引継ぎが不十分なまま退職日を迎え、残った同僚に負担がかかってしまったそうです。

● 直属の上司に早めに相談して円満に退職できた例(Bさん)

営業職として5年勤務したBさんは、退職を決意した際、退職日の約2ヶ月前に直属の上司に口頭で意思を伝えました。

上司は驚きながらも理解を示し、早めに社内で引継ぎ計画を立案。後任者の選定、有給消化スケジュール、最終出社日の設定までがスムーズに進みました。

● 就業規則を無視してトラブルになった例(Cさん)

CさんはIT企業でプロジェクトマネージャーとして働いていましたが、次の転職先が急に決まり、1ヶ月前の就業規則を無視して退職届を2週間前に提出しました。

上司は規定違反を理由に強く反発し、社内での雰囲気が悪化。最終出社日まで冷遇される形となりました。

実務的な観点からの「ベストな退職届提出時期」

実際に退職を申し出るタイミングについては、職種や企業文化、部署の人員状況などによって最適な時期が異なりますが、以下のような基準が参考になります。

● 一般的には「1ヶ月〜2ヶ月前」が目安

多くの転職者が利用している転職エージェントなどでも、退職届の提出時期については「1ヶ月〜2ヶ月前が理想」とされています。これは、引継ぎ期間や有給休暇の消化を含めたスケジューリングをするためには最低限必要な時間であると考えられているためです。

● 有給休暇を考慮した逆算スケジュール

有給休暇を退職前に消化したい場合には、さらに早めのスケジューリングが必要です。例えば、20日間の有給を全て消化する場合、実質的な最終出社日から1ヶ月以上前に退職届を提出しておかないと、会社との調整が難航する可能性があります。

● ボーナス支給タイミングを考慮するケースも

退職日を決める際に、賞与(ボーナス)支給日の直前か直後かで迷う方もいます。就業規則に「支給日在籍」が条件となっている場合は、支給日を過ぎてから退職することで、ボーナスを受け取れる可能性があります。

退職前の準備と注意点:失敗しないためにやるべきこと

退職届の提出はスタート地点に過ぎません。スムーズに退職を迎えるためには、次のような準備や注意点も忘れないようにしましょう。

● 引継ぎ資料の作成

後任者が業務をスムーズに引き継げるよう、業務マニュアルや担当一覧、進行中の案件リストなどを整理しておきましょう。信頼を維持し、職場への感謝を表す意味でも重要です。

● 有給休暇の申請と相談

法律上、有給休暇の取得は労働者の権利ですが、時季変更権の行使や調整の必要がある場合もあるため、早めに上司や人事に相談しておくと安心です。

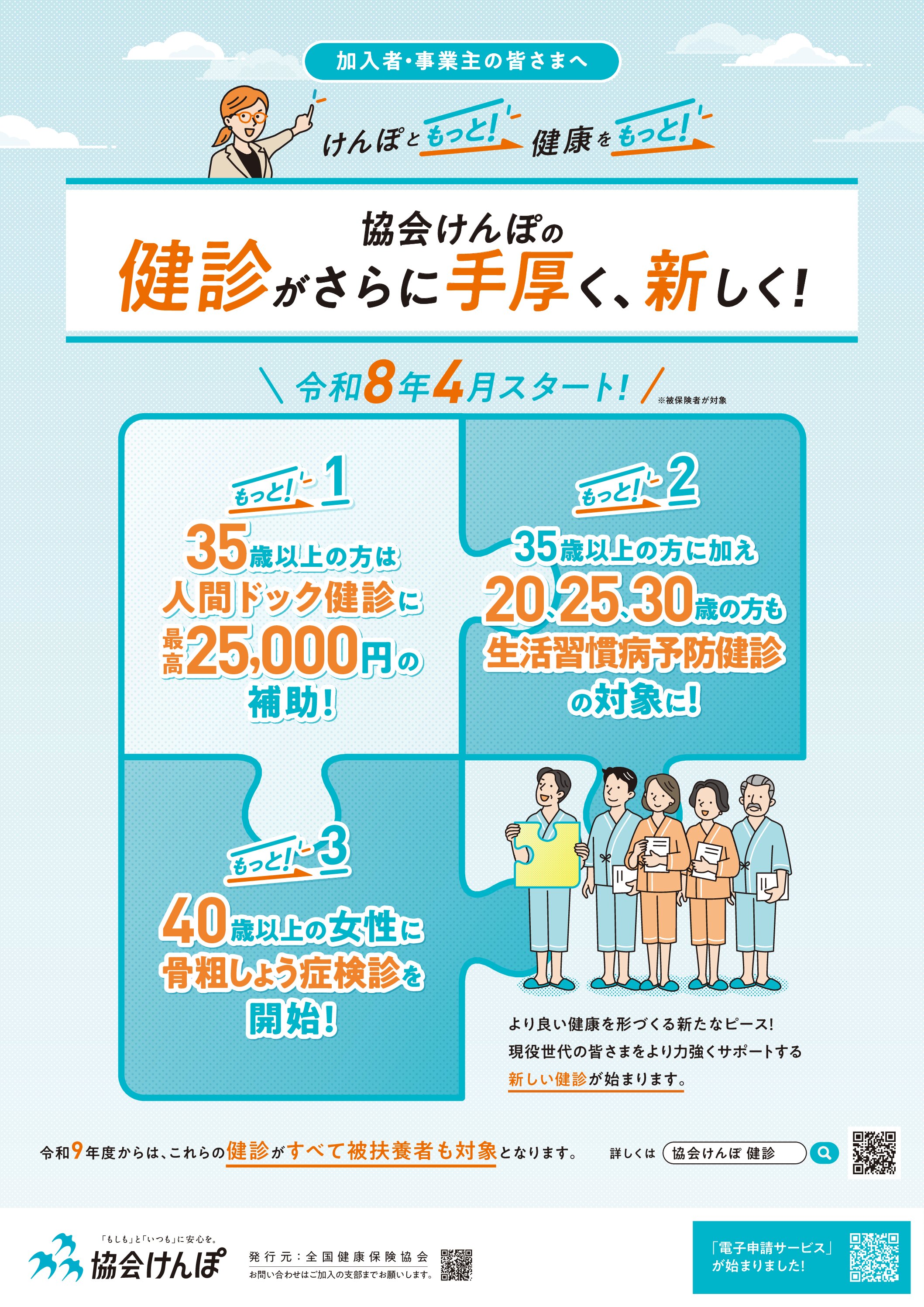

● 社会保険や年金、税金の手続き確認

退職に伴い、健康保険の任意継続か国保の切り替え、国民年金への切り替え、住民税の支払いなどの事務手続きが必要になります。

退職前後で確認すべき手続きの一覧をチェックリスト化しておくと便利です。

失業手当(失業保険)に関してはこちらの記事をご確認ください

よくある質問(FAQ)

Q. 就業規則よりも法律の方が優先されるの?

A. 法律に達しない就業規則は、法律が優先されます。(法律上は2週間前の退職申し出で良いが、就業規則では1か月前に退職を申し出るなど)ただし、トラブル回避のために企業ルールにも配慮した対応が望ましいです。

Q. 上司に直接言いにくい場合、退職届をメールで送ってもいい?

A. 形式としては可能ですが、できれば最初は口頭での意思表示→退職届の順で進めた方が円満にまとまりやすいです。

Q. 人手不足などを理由に退職時期を引き留められたらどうする?

A. 引き延ばされたとしても、退職届が優先されます。そもそも退職は労働者の権利ですし、人出不足は会社の責任です。会社はなんとしても引き留めようとしますが、引き留められてしまうといつまで経っても退職できません。

まとめ:法律・マナー・現実のバランスを意識した退職届提出を

退職届の提出時期は法律上は2週間前で問題ありません。

ただし、円満に退職した場合、「会社ルール」と「職場の空気」を尊重することが大切です。

最もスムーズな進め方は、退職の意志が固まった段階で上司に早めに相談し、就業規則と照らし合わせながら、逆算スケジュールで計画的に提出することです。そうすることで、職場に感謝の気持ちを伝えつつ、自分自身も気持ちよく新たな一歩を踏み出すことができるでしょう。

本当にどうしても退職できない時は、退職代行を使うのも一つですので相談されてみるのも一つです。→当サイトおすすめの退職代行はこちら

また弊社では退職後の給付金を多くもらえる様にサポートしておりますので

興味がありましたら一度お問い合わせください。

無料でどれくらいお金がもらえるか算出致します。