「退職したら失業手当がもらえるらしいけど、自分で事業を始めた場合はどうなるの?」

「フリーランスや開業しても、失業保険の制度を活用できるの?」

そんな疑問を持つ方は少なくありません。

実は、個人事業主としての開業であっても、条件を満たせば再就職手当を受け取ることが可能です。

ただし、ハローワークの判断は厳しく、自己判断で進めると「不支給」になるリスクもあります。

この記事では、個人事業で再就職手当を受け取るための条件・申請方法・注意点をわかりやすく解説します。

目次

退職後の生活に不安を感じている方へ。焦らなくても大丈夫です。

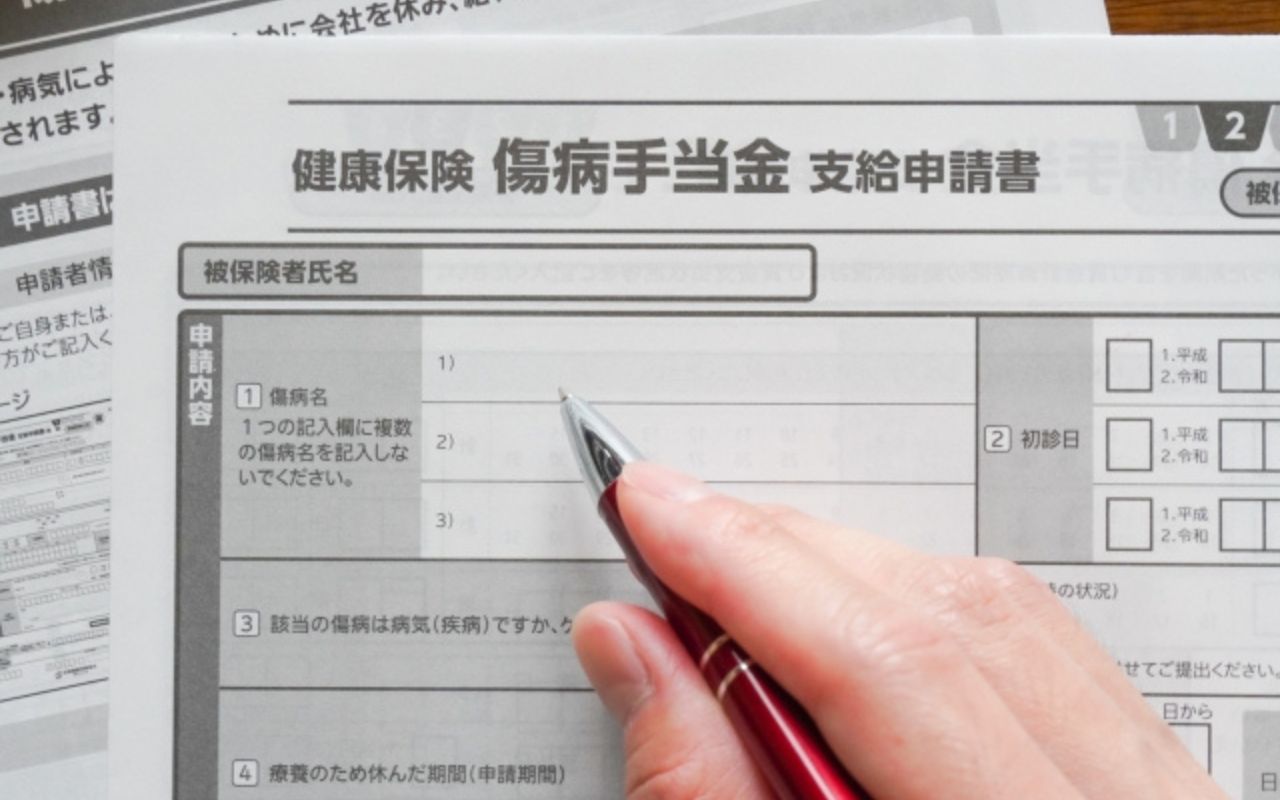

条件を満たせば、「傷病手当金」や「失業保険」などの給付金を数十万〜数百万円受け取れる可能性があります。

社会保険給付金アシストでは、

長く休みたい方も、早めに働きたい方も、どちらの方にもサポート致します。

あなたの状況に合わせたベストな手続きをご案内します。

-

経験豊富な社会保険の専門家がしっかりサポート

-

失業保険、傷病手当金を最短で最大額受け取れるよう丁寧にご案内

- その他の給付金やお得な制度もご案内

まずは 【無料診断】で、あなたが対象かどうかを30秒で簡単チェックできます。

相談はすべて無料ですので、どうぞお気軽にご利用ください。

↓LINEで無料診断/無料相談実施中↓

再就職手当とは?

再就職手当とは、失業手当の受給資格がある人が「早期に再就職した場合」にもらえる一時金です。

【主な条件】

- 雇用保険の基本手当の支給日数が3分の1以上残っている状態で就職

- 1年以上継続して働く見込みがある職業に就く

- ハローワークの紹介以外で再就職した場合でも対象になる

- 再就職前にハローワークでの求職活動を行っていたこと

一般的には、会社に雇用される「就職」を想定している制度ですが、実は自分で事業を始める「開業」も再就職として扱われることがあります。

個人事業主でも再就職手当はもらえるの?

結論からお伝えすると、個人で開業した場合でも、再就職手当をもらえる可能性はあります。

再就職手当は、単に「会社に就職する人」だけが対象ではありません。

厚生労働省の運用マニュアルでも、「個人で事業を開始した場合」も支給対象に含まれると明記されています。

とはいえ、誰でも無条件で受け取れるわけではなく、

ハローワークが、「この人は“安定した職業”に就いたと判断できるかどうか」を重視します。

つまり、開業=再就職として認められるには、「この事業は成立している」と見なされる必要があるということです。

自己都合退職の方は要注意!給付制限期間中の開業は再就職手当の対象外

自己都合で退職した場合、失業手当の受給には「7日間の待期期間」+「1ヶ月の給付制限期間」があります。

この給付制限が終わる前に開業してしまうと、たとえ事業として成立していたとしても再就職手当の対象にはなりません。

つまり、自己都合退職の人が、給付制限期間中に開業してしまうと、再就職手当はもらえなくなってしまうということです。

では、いつ開業すればOKなのか?

答えは、給付制限期間が終了したあとです。

給付制限が終了した後のタイミングで開業すれば、個人事業主でも再就職手当をもらえる可能性があります。

就職困難者に認定されれば、給付制限なしで手当が増える可能性も!

体調不良や精神疾患などによって通常よりも再就職が難しいと判断された場合、ハローワークで「就職困難者」として認定されることがあります。

就職困難者として認定された場合は、通常かかる給付制限期間(1ヶ月)が免除されます。

そのため、自己都合退職であっても7日間の待期期間が終わったあとに開業すれば、再就職手当の対象になる可能性があります。

また、給付制限が免除されるだけでなく、

失業手当の所定給付日数が90〜150日 → 最大300日~360日まで延長されます。

再就職手当の支給額は「残りの基本手当日数」に応じて決まるため、給付日数が多いほど手当も高くなります。

弊社では、「就職困難者」の認定を受けられるように、退職理由の整理、申請書類の作成、医師の診断書取得支援など、専門的なサポートを提供しています。

開業で認定されるための5つのポイント

では、具体的にどんな条件を満たせば「安定した職業に就いた」とハローワークに認められるのか?

開業で再就職手当をもらうために、押さえておきたい5つの重要なポイントをご紹介します。

① 開業届を出していること

最も基本となるのが、税務署に「開業届」を提出していることです。

これがなければまず審査に通りません。

開業日と申請日の整合性にも注意が必要です。

開業日は、必ず「待期期間終了後」の日付になっているかを確認しましょう。

失業手当の申請前や待期期間中に開業してしまうと、再就職手当の対象外となります。

② 収入見込みがあること

ハローワークは、「この人はすぐに廃業しないか?」を見ています。

以下のような要素がプラスになります。

- クラウドソーシング等で受注実績がある

- 顧客や取引先が既に存在している

- 契約書・請求書の写しなどがある

③ 事業計画書を作っていること

事業内容・サービス内容・収益予測をまとめた事業計画書があると審査に通りやすくなります。

- 業種・営業形態

- 初年度の売上・経費見込み

- マーケティング方法(SNS/Webサイト等)

などを記載しましょう。

④ 営業実態があること

開業といっても実態がなければ「虚偽」と判断されかねません。

- 名刺やチラシ、営業用SNS・ポートフォリオなど

- ホームページのスクリーンショット

- 業務委託契約書など

といった「証拠」が必要です。

⑤ ハローワークに事前相談していること

最重要項目です。

開業を検討している段階で、必ずハローワークに相談してください。

「再就職手当を希望していること」「この形で開業しようとしていること」を事前に共有しておくと、書類準備や流れがスムーズになります。

再就職手当の申請手続き(個人事業で開業する場合)

個人事業主として再就職手当を受け取るためには、通常の「就職」とは少し異なる書類や手続きが必要になります。

ここでは、実際にどのような流れで申請すればよいのかをわかりやすくご紹介します。

① まずはハローワークに「再就職手当を受けたい」と相談しよう

開業を考えていること、再就職手当を申請したいことをハローワークに事前に伝えることが大前提です。

この時点で確認しておくべきこと

- 自分が再就職手当の支給対象となるかどうか(給付制限の有無・残日数など)

- 開業予定の事業でも対象となるかどうか

- どのような書類を用意すればよいか(職種や地域ごとに違いがある場合も)

事前相談しておけば、開業後の流れがスムーズになり、不支給のリスクも回避できます。

② 税務署で「開業届」を提出する

まずは、税務署に「個人事業の開業届出書」を提出しましょう。

提出は郵送やe-Taxのほか、「freee開業」などのオンラインサービスを使えば簡単に手続きできます。

開業日が待期期間+給付制限終了後であることを忘れずに確認しておきましょう(自己都合退職の方は特に重要)。

また、開業の準備や営業活動も、待期期間と給付制限が終わった後に始めるよう注意が必要です。

③ハローワークで開業した旨を報告する

次に、開業後14日以内にハローワークに行き、開業したことを申告します。

このとき、「再就職手当の申請を希望する」旨を必ず伝えてください。

④再就職手当支給申請書+必要書類を提出する

ハローワークから「再就職手当支給申請書」を受け取ったら、以下の書類をそろえて提出します。

- 開業届の控え(受付印付き)

- 事業計画書(収益見込み・事業内容など)

- 営業資料(Webページ、SNS、名刺、チラシ等の写し)

- 収入見込みの証明(請求書・取引契約書・案件一覧など)

これらの資料で、「実態のある継続的な事業」であることを証明することが重要です。

再就職手当の申請は、開業日から1ヶ月以内に行う必要があります。

申請期限を過ぎると受給できなくなる可能性があるため、早めに手続きを進めましょう。

⑤書類審査(約2週間〜1ヶ月)

申請書類を提出すると、ハローワークによる書類審査に入ります。

内容に不備があったり、事業の継続性が不明瞭だった場合は、追加資料の提出や説明を求められることもあります。

⑥ 結果通知 → 給付

審査に通過すると、支給残日数に応じて再就職手当が支給されます。

例えば、支給日数の残りが3分の2以上あれば「70%」、

3分の1以上であれば「60%」の手当が支給されます。

弊社では、個人事業主として開業する場合の再就職手当の申請もサポートしています。

開業届の出し方から必要書類の準備、ハローワークへの対応まで、スムーズに受給できるよう丁寧にお手伝いしております。

よくある失敗例

個人で開業して再就職手当を申請する際、よくあるミスで「不支給」となるケースがあります。

事前に以下のような失敗例を知っておくことで、手続きを確実に進めやすくなります。

失敗例①:開業届を提出していなかった

とりあえず事業は始めたけど、実際には開業届を出していない場合、

税務署に記録が残らないため、公的には“開業していない”とみなされてしまいます。

その結果、ハローワークの審査で不支給となります。

失敗例②:事業の証拠が不十分

開業届は出していたとしても、事業としての実態が確認できる資料(Webサイト、名刺、請求書など)が一切ない場合は注意が必要です。

「本当に事業としてやっているのか?」と疑われ、“開業詐称”と判断されることもあります。

この場合、再就職手当が不支給になるだけでなく、最悪の場合、支給後に返還を求められるリスクもあります。

失敗例③:ハローワークに相談せず開業した

開業のタイミングや手続きをハローワークに相談せず自己判断で進めてしまうと、

再就職手当の申請に必要な書類や条件を満たせず、審査で不支給になるケースが非常に多いです。

このような失敗を避けるためにも、申請に不安がある方は、制度に詳しい専門家に相談しながら進めるのがおすすめです。

よくある質問(FAQ)

Q. 個人事業主として開業しても、再就職手当は本当にもらえるんですか?

A. はい、条件を満たせばもらえます。

開業届の提出や営業実態の証明があり、ハローワークが「安定した職業に就いた」と判断すれば、支給対象になります。

Q. 開業前にハローワークへ相談しないとダメですか?

A. はい、必ず事前相談をしてください。

相談せずに開業すると、申請に必要な書類がそろわず不支給になるリスクが高くなります。

Q. 事業がうまくいくか不安です。それでも申請できますか?

A. はい、「安定的な職業に就いた」と判断されれば支給対象です。

未来の売上よりも、「始める準備が整っていること」「活動の実態があること」が重要です。

Q. 開業届を出すだけで再就職手当は受け取れますか?

A. いいえ、それだけでは不十分です。

開業届に加えて、Webサイト・事業計画書・請求書など、事業の実態を証明する資料が必要です。

Q. いつ開業すればいいですか?タイミングは重要ですか?

A. 非常に重要です。

自己都合退職の場合、給付制限期間(1ヶ月)が終わった後に開業しないと、再就職手当の対象外になります。

Q. フリーランス契約で仕事を請け負っている状態は対象ですか?

A. 業務委託契約でも、継続性と収入の安定が認められれば対象になる場合があります。

契約書の提示や請求履歴が重要になります。

まとめ|開業しても再就職手当はもらえる

個人事業主として開業しても、正しい手順と書類をそろえれば、再就職手当を受け取ることは十分可能です。

さらに、就職困難者に認定されれば給付制限がなくなり、支給額も増えるなど、多くのメリットがあります。

しかしその一方で、

- タイミングを間違えると不支給になる

- 必要書類が足りずに審査に落ちる

- ハローワークとのやり取りがうまくいかない

といった「知らなかった」だけで損をするケースも非常に多いのが現実です。

だからこそ、制度と実務に精通した専門家のサポートが重要です。

弊社では、開業時の再就職手当の申請サポートに加え、通常より早く、より多くの手当を受け取れるようにする支援も行っています。

認定や開業のタイミング調整、必要書類の準備まで、専門スタッフがしっかりサポートいたします。